Tutorials

This post is also available in:

English (Englisch)

English (Englisch)

Regeln kann man ändern, Naturgesetze nicht. Zwischen beiden besteht jedoch insofern eine Verbindung, als Regeln häufig darauf zielen, einer einwirkenden, aber nicht genau erfassten Gesetzmäßigkeit so weit wie möglich zu entsprechen. Eine solche Näherung lässt sich auch bei der klassischen Harmonielehre konstatieren. Indem diese weite Gebiete der empirisch vorgefundenen Klangwelt aufschließt, ist sie ein unentbehrliches Mittel der Analyse und Interpretation. Gleichwohl bleibt das Ausmaß des nicht Erklärbaren hoch. Ci-Analyse basiert auf der Gesetzmäßigkeit der Tonalitätssymmetrie K und unternimmt es, die bestehende Deutungslücke deutlich zu verkleinern, ohne in Widerspruch zu den Ergebnissen der traditionellen Harmonielehre zu treten.

Funktionstheorie und Stufentheorie stellen den in der Obertonreihe enthaltenen Durdreiklang ins Zentrum der Analyse. Die Funktionstheorie bündelt zudem verschiedene Dreiklänge in Funktionsgruppen und setzt diese in eine hierarchische Beziehung. Häufig verwendete Modelle lassen sich so schnell erkennen, Abweichungen identifizieren und hinsichtlich ihrer Aussageintention befragen. Alternative Klänge werden terminologisch als Modifikation des Referenzdreiklangs beschrieben. Sie werden als übermäßig oder vermindert bezeichnet, oder enthalten sogenannte alterierte Töne. Intervalle werden oft als unvollständige Dreiklänge gedeutet, Vierklänge als erweiterte Dreiklänge.

Die systemischen Schwächen der Dreiklangsbasierung sind evident: Klang setzt mit dem Intervall ein, und die unablässigen Versuche, Klänge von einem dreitönigen Urmodell abzuleiten, behindern die Auseinandersetzung mit den jeweils konkreten Eigenschaften. Die ci-Analyse setzt beim Intervall an und bestimmt die tonale Relevanz von Klängen durch die Auswertung der jeweils enthaltenen Komplementärintervalle. Die ermöglicht eine präzise, objektive Bestimmung der tonalen Lenkungswirkung. Beim Dur- und Molldreiklang errechnet sie sich aus der Addition der jeweils zwei enthaltenen ci.

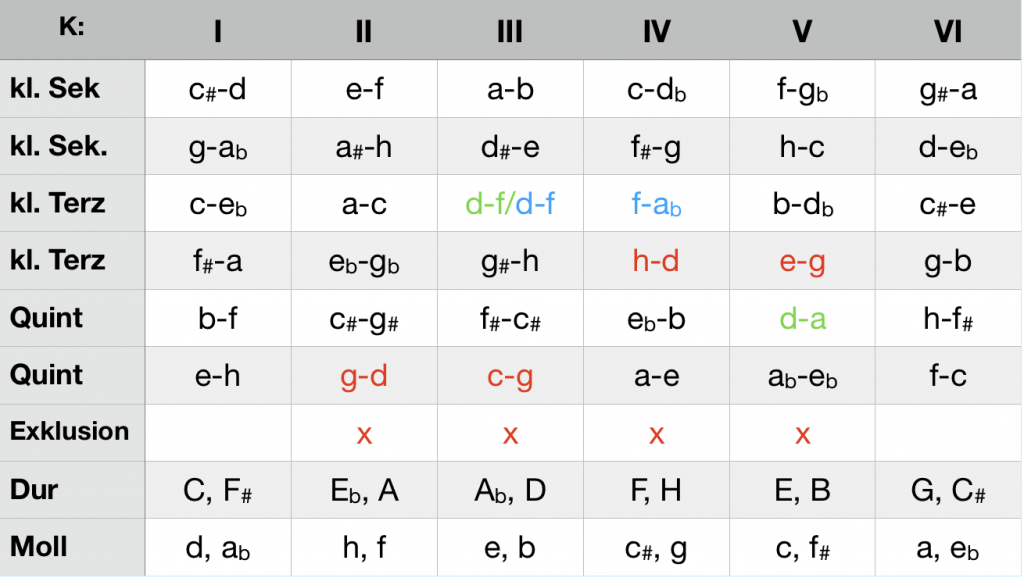

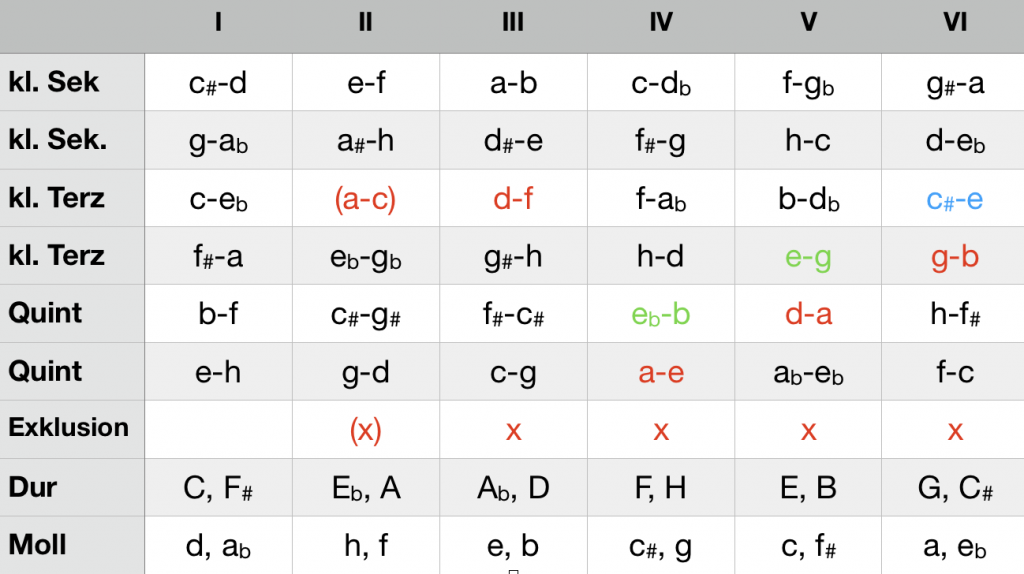

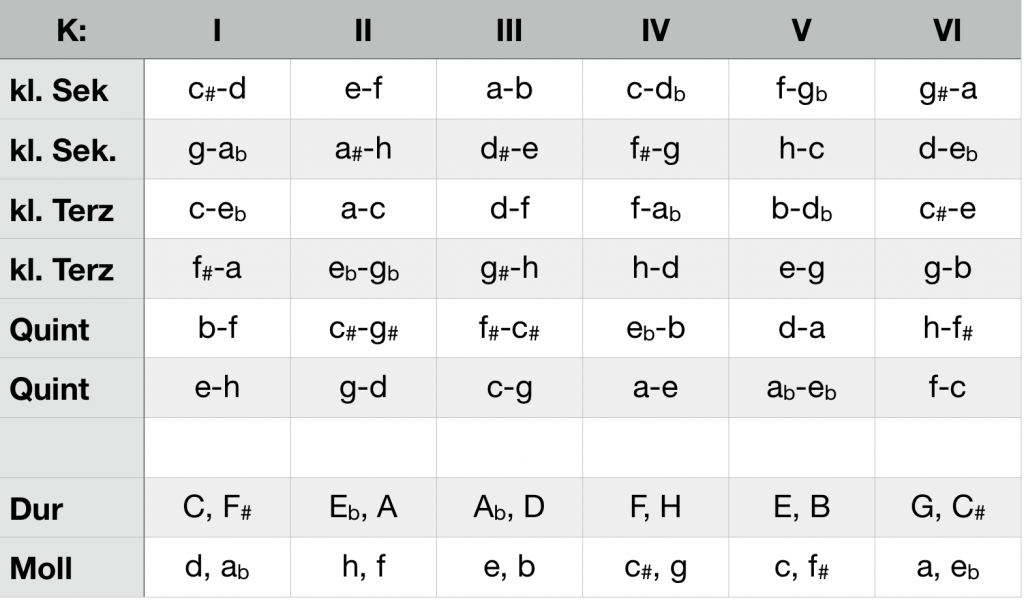

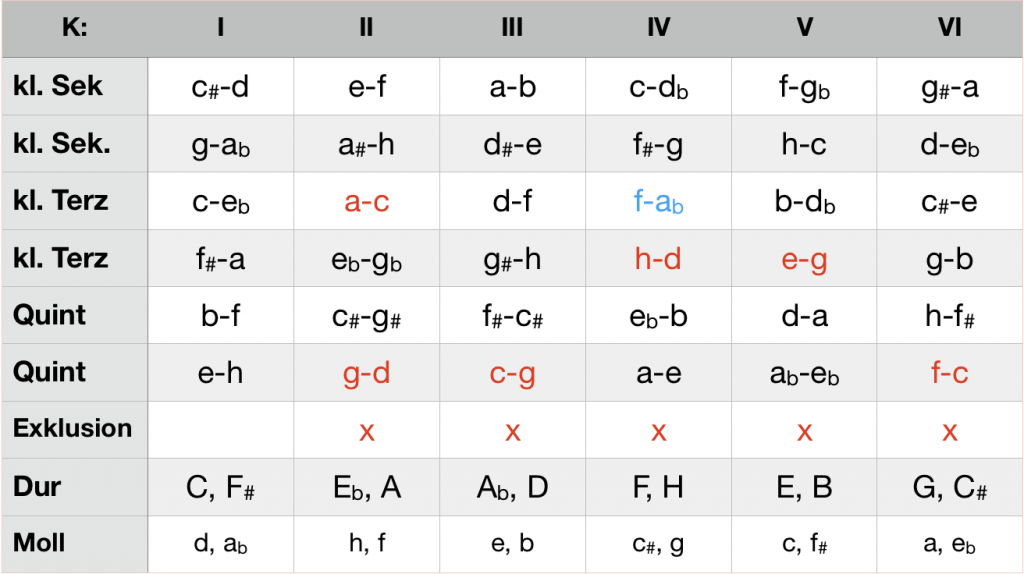

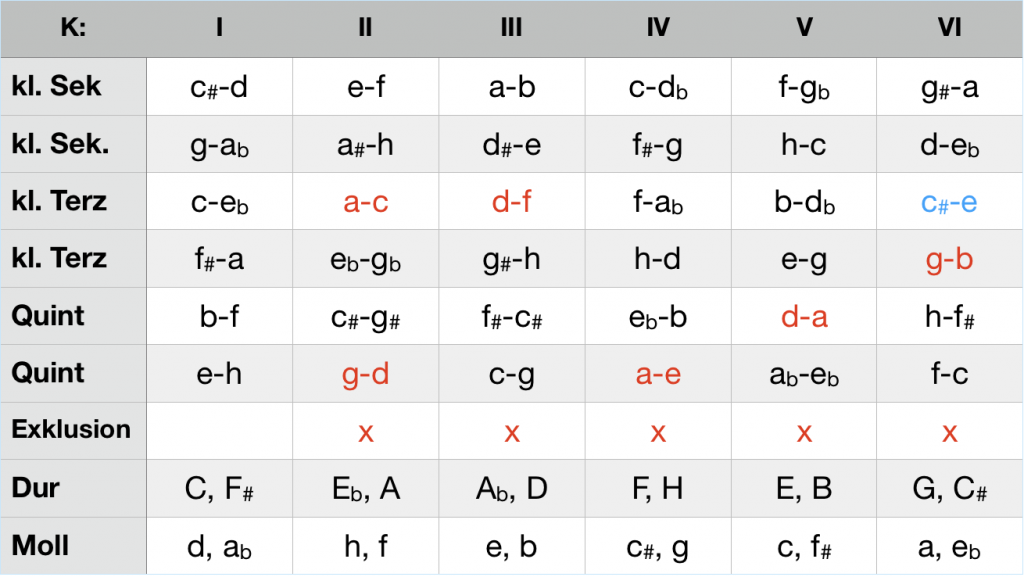

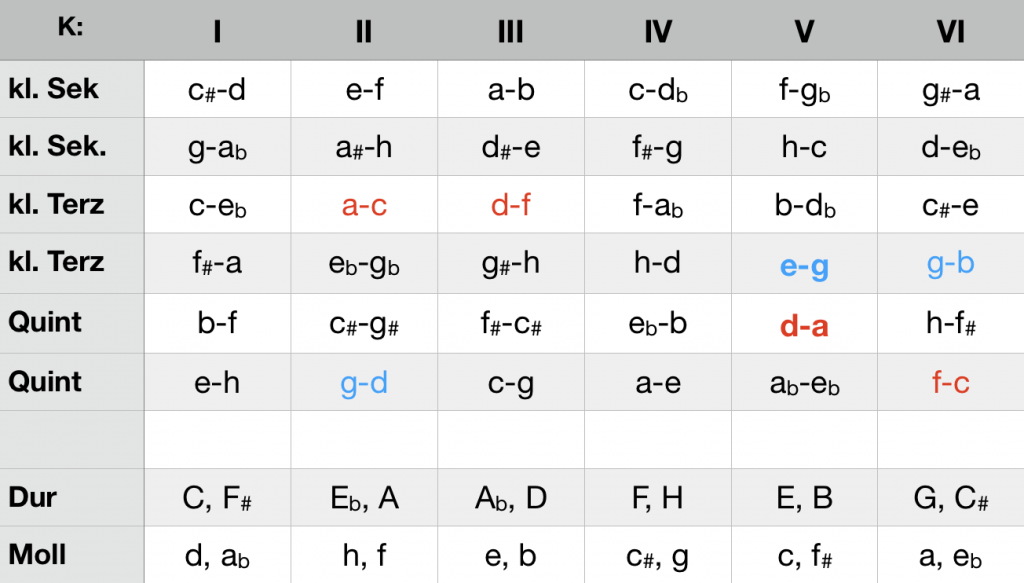

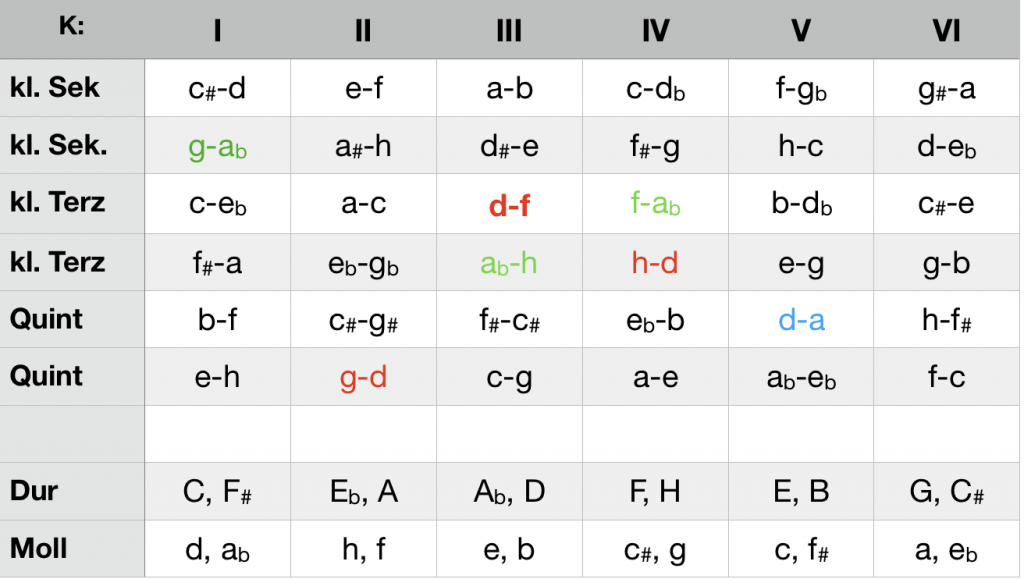

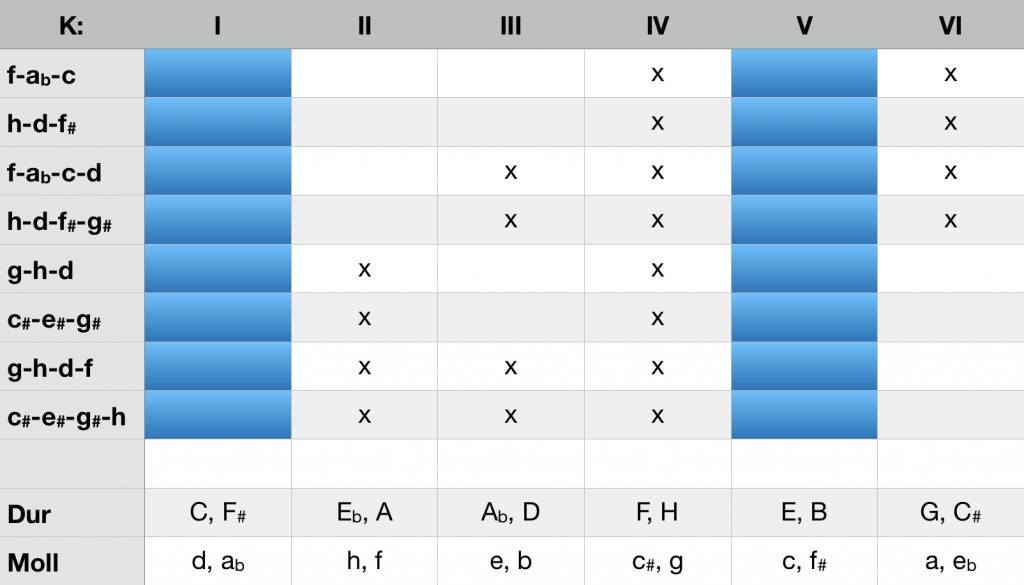

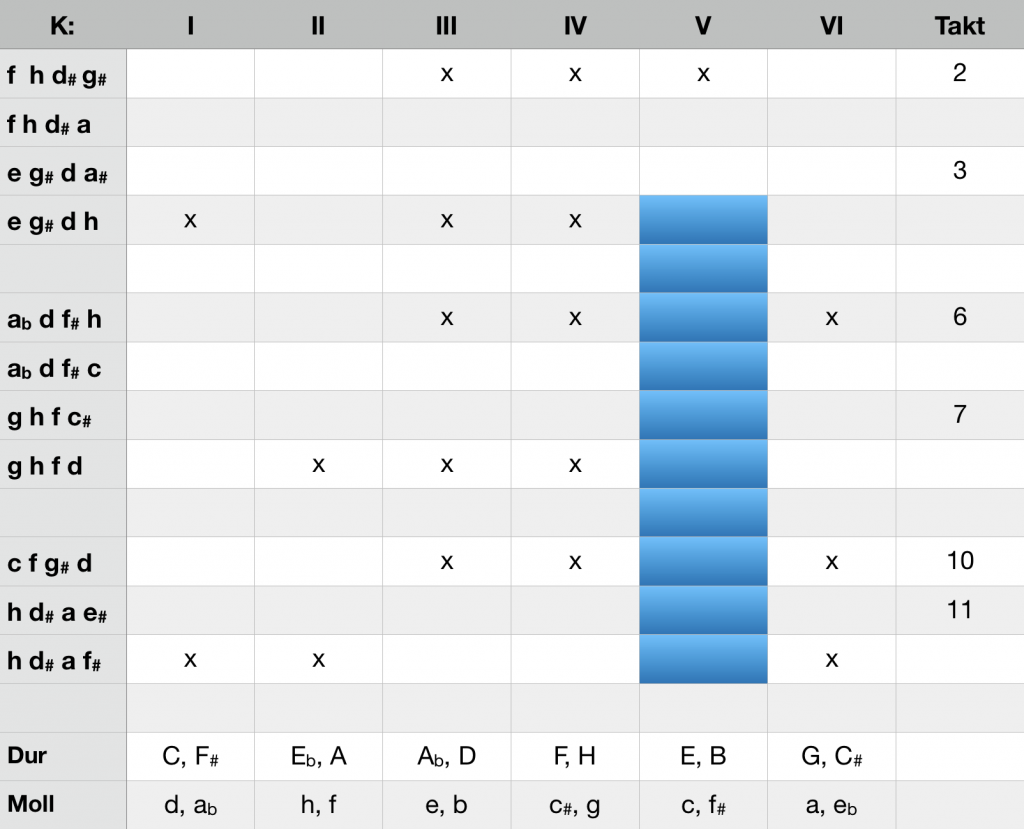

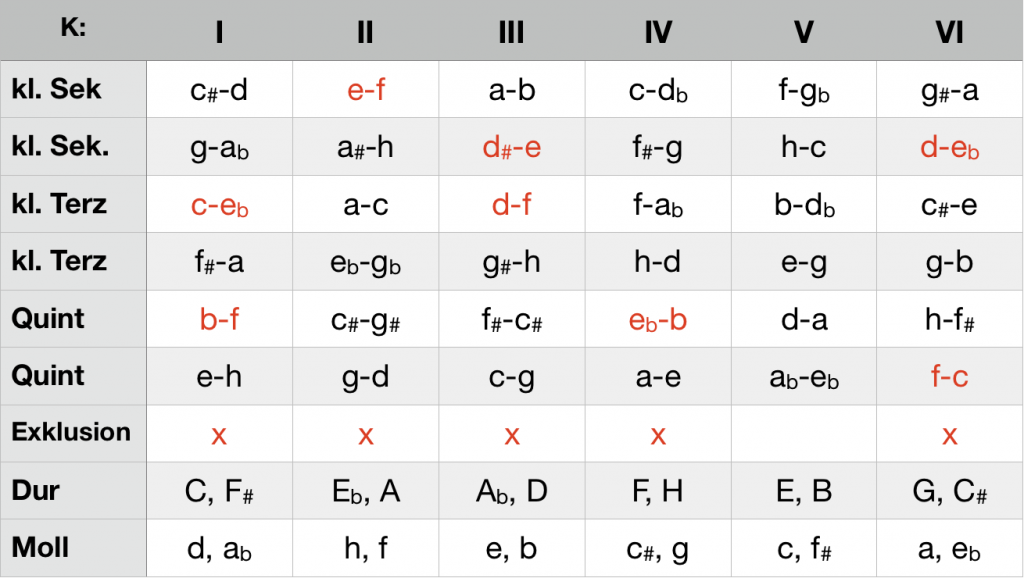

Die aus der konventionellen Analyse vertraute Befestigung einer Tonart verbindet sich mit einer sukzessiven Verringerung der tonalen Alternativen. Ci-Analyse bildet diesen Möglichkeitsraum ab: Jedes ci bedingt den Ausschluss einer K-Struktur. Die in dieser Struktur beheimateten Tonarten scheiden als Ziel der tonalen Progression vorübergehend aus. Wie im Leitfaden dargelegt, ist jede K-Struktur Basis von jeweils zwei Dur- und zwei Molltonarten. Nebenstehend noch einmal die Übersicht über die sechs K-Strukturen mit ihren jeweils zugeordneten Tonarten und ci.

Übersicht der Tonarten und ci in den sechs K-Strukturen

Ausgehend beispielsweise vom Dreiklang f-a-c können wir die Auswirkungen vermeintlich geringfügiger Modifikationen auf den nachgeordneten tonalen Möglichkeitsraum studieren. Der Dreiklang f-a-c generiert die ci f-c (K VI) und a-c (K II). Fügen wir den Ton d hinzu (f-a-c-d) erhalten wir zusätzlich die ci d-f (K III) und d-a (K V). Durch die Hinzufügung eines einzigen Tones sind zwei K-Strukturen, mithin weitere acht Tonarten als mögliche Ziele ausgeschieden. Betroffen ist hiervon auch die Unterquinte B-Dur, woraus sich die bekannte Leitungswirkung der sixte ajoutée erklärt. Ordnen wir dem F-Dur-Klang die Funktion Subdominante zu, wird durch die sixte ajoutée auch der Charakter eines mediantisch angesteuerten E-Dur verändert, da dieses auch im nunmehr ausgeschlossenen K V liegt. Die experimentierfreudigen Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts waren in Unkenntnis der zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeit auf ihr ästhetisches Feingefühl angewiesen. Ein einziger ‚falscher’ Ton genügte, um eine harmonische Entwicklung zu konterkarieren oder eine Aussage eingreifend zu ändern. Während die konventionelle Analyse lediglich das Erreichen von E-Dur im genannten Kontext unter dem Begriff Mediantik subsumiert, gibt ci-Analyse einen Hinweis, weshalb eine Terzverwandtschaft fallweise als affirmative Aufhellung oder als entfremdender Bruch empfunden werden kann.

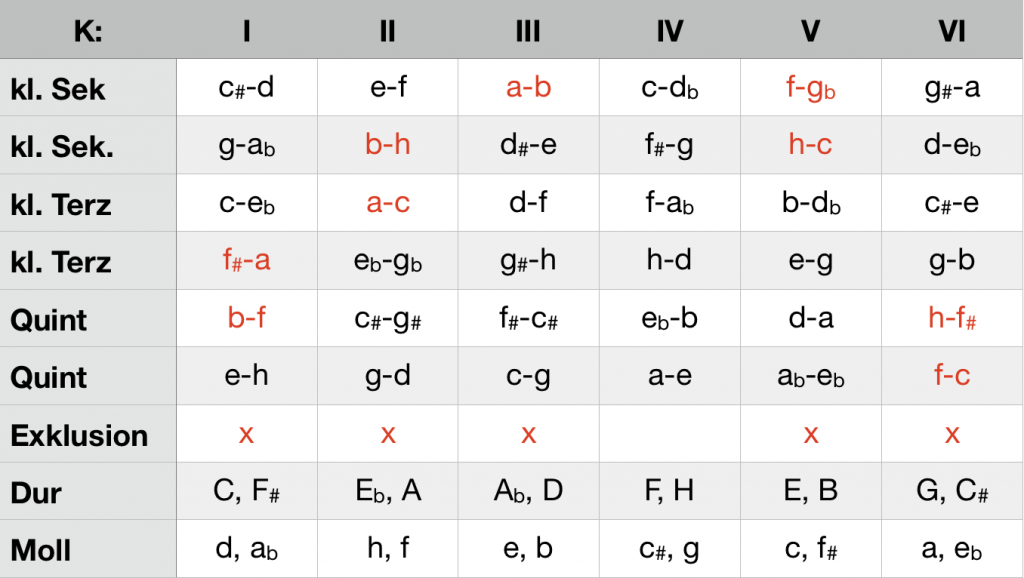

Statt den Klangvorrat vorsichtig tastend zu erweitern, können wir mithilfe der ci-Analyse Möglichkeitsräume zügig ausmessen und kompositorische Entscheidungen begründend nachvollziehen. Dies sei mit einem kleinen Experiment veranschaulicht. Hierfür beginnen wir mit den nunmehr vertrauten Dreiklang f-a-c. Unter K-Gesichtspunkten besteht seine Funktion im Ausschluss von K II und K VI. Welche Dreiklänge können dies ebenfalls leisten? Um diese Frage zu beantworten beginnen wir mit dem ci e-f aus K II. Das Komplement des Tones e in K VI ist c#, jenes von f das c.

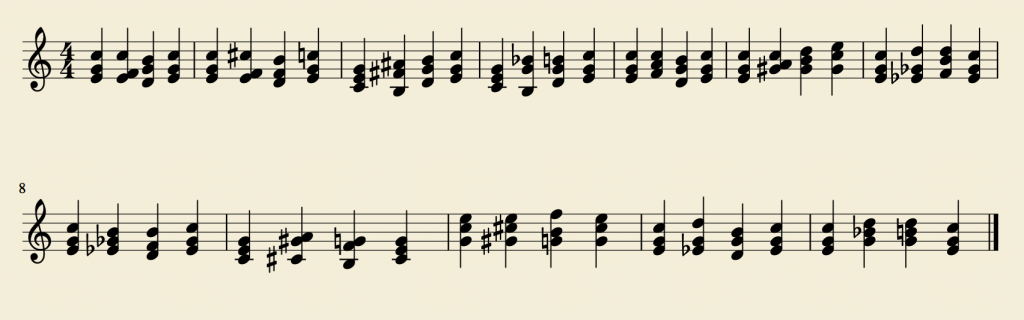

Die Dreiklänge e-f-c und e-f-c# führen ebenfalls zum Ausschluss von K II und K VI. Wenn wir mit den anderen ci aus K II analog verfahren, erhalten wir insgesamt zwölf Dreiklänge, welche die Aufgabe des gleichzeitigen Ausschlusses von K II und K VI erfüllen. Im nebenstehenden Notenbeispiel werden diese zwölf Klänge in einer Kadenz jeweils an die Stelle der Funktion Subdominante eingesetzt.

Kadenzschleife mit elf K-Äquivalenten der Funktion Subdominante

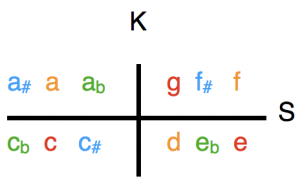

Wenn wir die Kadenzschleife mit den modifizierten ‚Subdominanten‘ am Klavier durchspielen hören wir eine eigentümliche Mischung von Affirmation und Ablenkung. Das liegt daran, dass der tonale Pfad von C-Dur stets offen bleibt, der verwendete Tonvorrat sich aber nicht mehr auf die Skalentöne von C-Dur beschränkt, sondern das zwölftönige Total ausschöpft. Ähnlich sind auch die an klassischer Tonalität geschulten Komponisten des 19. Jahrhunderts vorgegangen: Die Erweiterung des Tonvorrats ermöglichte das gewünschte Maß an Uneindeutigkeit, das gleichzeitige Offenhalten eines tonalen Pfades gestattete zugleich die Vorbereitung eines tonalen Ziels. Da in jeder K-Struktur vier Tonarten beheimatet sind, bedarf es zur tonalen Befestigung am Ende dennoch einer Einschränkung des Tonvorrats. In diesem Zusammenhang kommt einer weitere, bemerkenswerte Eigenschaft des Tonraums unter K ins Spiel. Im 90°-Winkel zu K steht eine weitere, mit S bezeichnete Achse. Arnold Schönberg hat ihr auf der Oberfläche der Reihe zu seinem op. 25 übrigens ein Denkmal gesetzt und sie derart als sichtbare Symmetrie kenntlich gemacht. In K I ergeben sich für die Töne des Totals folgende Abbildungsverhältnisse unter K und S:

Die Töne des C-Dur-Dreiklangs (c e g (rot)) werden unter S auf die Töne des d-Moll-Dreiklangs (d f a (orange) abgebildet, diese unter K auf den Fis-Dur-Dreiklang (f# a# c# (blau)), dessen Töne unter S auf den as-Moll-Dreiklang (ab cb eb (grün)), as-Moll unter K wieder auf C.

Dieser Befund ist in mehrfacher Hinsicht interessant:

- Die vier Grunddreiklänge der in einer K-Struktur angesiedelten Tonarten werden durch die Symmetrien K und S aufeinander abgebildet.

- Jeder durch Spiegelung an S gewonnene Ton gehört zum Tonvorrat der Tonart des Ausgangsdreiklangs.

- Indem Dur- und Molldreiklang über die Achsen K und S aufeinander abgebildet werden, ist beiläufig die seit Jahrhunderten diskutierte Frage, wie der Molldreiklang begründet, respektive aus dem Durdreiklang abgeleitet werden kann, verbindlich beantwortet.

Nun wird auch verständlich, weshalb der Dreiklang auch in avanciert tonalen Kompositionen ein wichtiges Darstellungsmittel bleibt. Solange wir ‚auf dem Weg‘ sind, können wir beim Modellieren tonaler Pfade alle zwölf Töne des Totals und zweckdienliche Klänge mit 2 bis 6 Tönen verwenden. Innerhalb der durch die Modellierung eines tonalen Pfades letztlich privilegierten K-Struktur bleibt der Dreiklang jedoch das adäquateste Mittel, um die finale Entscheidung für eine der vier in dieser K-Struktur beheimateten Tonarten zu dokumentieren. Soll schlußendlich ein gewisses Maß an tonaler Verbindlichkeit gewahrt bleibt, findet hier die Emanzipierung vom Dreiklang ihre natürliche Grenze.

Die auf der Intervallebene einsetzende ci-Analyse liefert bereits für die klassische Harmonik bedeutsame Detailinformationen. Während die auf dem Dreiklangsmodell beruhende konventionelle Harmonielehre die Verwendung eines Funktionsvertreters lediglich konstatiert, dokumentiert ci-Analyse den Einfluss eines Klangs auf den nachgeordneten tonalen Möglichkeitsraum. Damit wird die kompositorische Entscheidung für einen spezifischen Funktionsvertreter transparent, das Bewusstsein für die Feinheiten der harmonischen Progression geschärft.

Standardkadenz C-Dur

Die Dreiklänge c-e-g (T), f-a-c (S) und g-h-d (D) generieren die in der nachfolgenden Tabelle rot gefärbten ci. Durch die Abfolge dieser drei Dreiklänge werden sukzessive die K-Strukturen II-VI als mögliche Orte einer tonalen Entwicklung ausgeschlossen, so dass nur K I verbleibt. Die Standardkadenz ist das wohl effizienteste Mittel zur Herstellung tonaler Eindeutigkeit. Zum einen werden mit der geringst möglichen Zahl an Dreiklängen fünf der sechs K-Strukturen ausgeschlossen. Zum anderen wird anhand des verwendeten Tonmaterials die in der Zielstruktur angesteuerte Tonart eindeutig bestimmt. Da im konkreten Fall der C-Dur-Kadenz in K II zwei ci generiert werden, lässt sich die Subdominante ohne Beeinträchtigung der tonalen Ausrichtung auch in Moll setzen (f-ab-c.) Das ci a-c fällt dann weg, das ci f-ab in K IV (blau) kommt hinzu.

ci der C-Dur-Kadenz

Standardkadenz d-Moll

Jeder Dur- oder Molldreiklang exkludiert zwei K-Strukturen. Eine Standardkadenz generiert somit sechs ci, weshalb eine der fünf ausgeschlossenen K-Strukturen doppelt belegt wird. Im Fall einer Mollkadenz liegt das von Grundton und Terz der Dominante gebildete ci in der doppelt exkludierten K-Struktur. Im Falle der Tonart d-Moll ist dies das ci a-c in K II. Es ist für die tonale Ausrichtung somit nicht notwendig. Dies ermöglicht die Verwendung der aus melodischen Gründen bevorzugten Durdominante (ci: c#-e in K VI, blau). Hinsichtlich der möglichen Konversion des Tongeschlechts findet sich somit zur Situation der Subdominante in der Durkadenz eine Entsprechung zur Dominante in der Mollkadenz.

ci der d-Moll-Kadenz

Variationen der Subdominante: S6, s6 und sn

Die Ersetzung der Quinte durch eine kleine oder große Sexte in einem Subdominantdreiklang hat Auswirkungen auf die generierten ci:

Durkadenz:

Bei der Durkadenz entfallen infolge der Substituierung der Quinte die ci a-c (K II) und f-c (K VI). Somit wird die K-Struktur der Dominante (K VI) geöffnet. Bei der Setzung eines S6 (f-a-d) erhalten wir stattdessen die ci d-f (K III) und d-a (K V, jeweils grün). Bei der Setzung eines s6 (f-ab-d) generieren wir die ci d-f (K III) und f-ab (K IV, jeweils blau). In jedem Fall wurde die K-Struktur bereits durch ein anderes ci ausgeschlossen. Die Öffnung der K-Struktur der Dominante erleichtert die Modulation zur Oberquinte. Ausgestattet mit dieser Information können wir in konkreten Kompositionen überprüfen, in welchem Umfang diese Funktionsvertreter zur Vorbereitung einer Modulation zur Oberquinte eingesetzt werden.

C-Dur-Kadenz: S6 und s6 erleichtern eine Modulation zur Dominante G-Dur

Mollkadenz:

Im Falle der Mollkadenz ergibt sich ein etwas anderes Bild. Das bei der Verwendung eines s6 (neues ci: e-g in K V) oder sn (neues ci: eb-b in K IV) wegfallende ci g-d in K II führt nur bei nachfolgender Eindurung der Dominante (Wegfallen des ci a-c) zu einer Öffnung von K II. Damit wäre der Weg frei zur eingedurten Dominante. Eine Modulation zur natürlichen Dominante a-Moll in K VI wird durch die Ersetzung der Quinte durch eine Sexte nicht begünstigt.

d-Moll Kadenz: s6 und sn begünstigen eine Modulation zur Dominante a-Moll (K VI)nicht

Charakteristische Dissonanzen

Die so genannten charakteristischen Dissonanzen dienen dazu, die funktionale Wirkung bestimmter Akkorde zu verstärken. Im Falle der Subdominante ist dies die sixte ajoutée, bei der Dominante die kleine Septime. Der D7 wird zudem gelegentlich durch eine kleine oder eine große None nochmals erweitert. Die Betrachtung der jeweils generierten ci weist auf die Wirkursache.

sixte ajoutée

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Akkorden f-a-c-d (s56 von C-Dur, rot) und g-b-d-e (s56 von d-Moll, blau) generierten ci farbig markiert. In beiden Fällen versperrt das durch die sixte ajoutée generierte ci in K V (d-a- respektive e-g) den Weg zur jeweiligen Unterquinte (B-Dur; c-Moll). Ein Weitergehen im Quintenzirkel ist nur noch in die Richtung der jeweiligen Tonika möglich.

Steuerung der Bewegungsrichtung durch die sixte ajoutée

Dominantseptakkord und Dominantseptnonakkord

In der nachstehenden Tabelle sind die durch den Akkord g-h-d-f (D7 von C-Dur) generierten ci rot markiert, die durch Hinzufügung der kleinen None generierten ci grün, das durch die große None generierte ci blau. Das durch die kleine Septime generierte ci d-f in K III (rot gefettet) sperrt den Weg zur Oberquinte D-Dur. Wie im Fall der sixte ajoutée ist ein Weitergehen im Quintenzirkel nur noch in die Richtung der Tonika möglich. Natürlich ändert sich dabei die Bewegungsrichtung im Quintenzirkel. Da durch die Hinzufügung der großen None der Tonraum von c-Moll (ci d-a , K V) gesperrt wird, durch das Hinzufügen der kleinen None jener von C-Dur (g-ab, K I), entscheidet die Auswahl der None zudem über das Tongeschlecht der nachfolgenden Tonika.

Steuerung von Bewegungsrichtung und Tongeschlecht durch Septime und None

Tatsächlich folgt die kompositorische Praxis rigide den Bedingungen des Tonraums unter K:

- Ein Durakkord mit kleiner Septime initiiert eine Bewegung zur Unterquinte.

- Ein D7 mit kleiner None führt weiter zu einer Molltonika.

- Ein D7 mit großer None führt weiter zu einer Durtonika.

- Folgt auf einen dominantischen Septakkord mit kleiner None ein Durdreiklang, so ist dieser nicht Ziel, sondern Zwischenstation.

Konklusion

Die auf der versteckten Symmetrie K fußende ci-Analyse ermöglicht einen neuen Blick auf die altvertraute Kadenzharmonik: Deren Regeln und der konkrete Einsatz der zahlreichen Funktionsvertreter lassen sich ausnahmslos aus der Gesetzmäßigkeit von K ableiten. Das ist zunächst ein musiktheoretisch faszinierender Befund. Er hat zugleich tiefgreifende Auswirkungen auf die Interpretation: Wir können jetzt auch subtil angebahnte harmonische Entwicklungen zu ihrem jeweiligen Beginn zurückverfolgen. Mit der Individualisierung der dann nicht mehr durchgängig funktional deutbaren Musik des 19. Jahrhunderts wird die ci-Analyse zum Verständnis der harmonischen Progression weiter an Bedeutung gewinnen.

Die Entwicklung der Harmonik wird im 19. Jahrhundert von zwei Tendenzen geprägt. Zum einen werden zur Konturierung des tonalen Pfades vermehrt tonleiterfremde Töne eingesetzt. Zum anderen begünstigt die Verhandlung neuer Inhalte alternative Szenarien harmonischer Progression: Die Tonika ist nicht mehr zwangsläufig Ausgangspunkt oder Ziel. Häufig erschließt sich das tonale Konzept erst aus der Synopse von Funktions- und ci-Analyse.

Im 19. Jahrhundert bewegt sich die Musiksprache im Spannungsfeld von Individualisierung und Objektivierung. Die hiervon in besonderem Maße betroffene Harmonik betreibt die Ablösung von den klassischen Mustern, benutzt sie zugleich als Referenz: Das Individuelle definiert sich gerne durch seinen Abstand zur Norm. Die traditionelle Harmonielehre konstatiert die Abweichungen, ohne belastbare Kriterien für deren inhaltliche Deutung nennen zu können. Um eine Aussageintention besser zu verstehen hilft ein Blick auf den durch die harmonische Progression geschaffenen Möglichkeitsraum und seine tonalen Pfade.

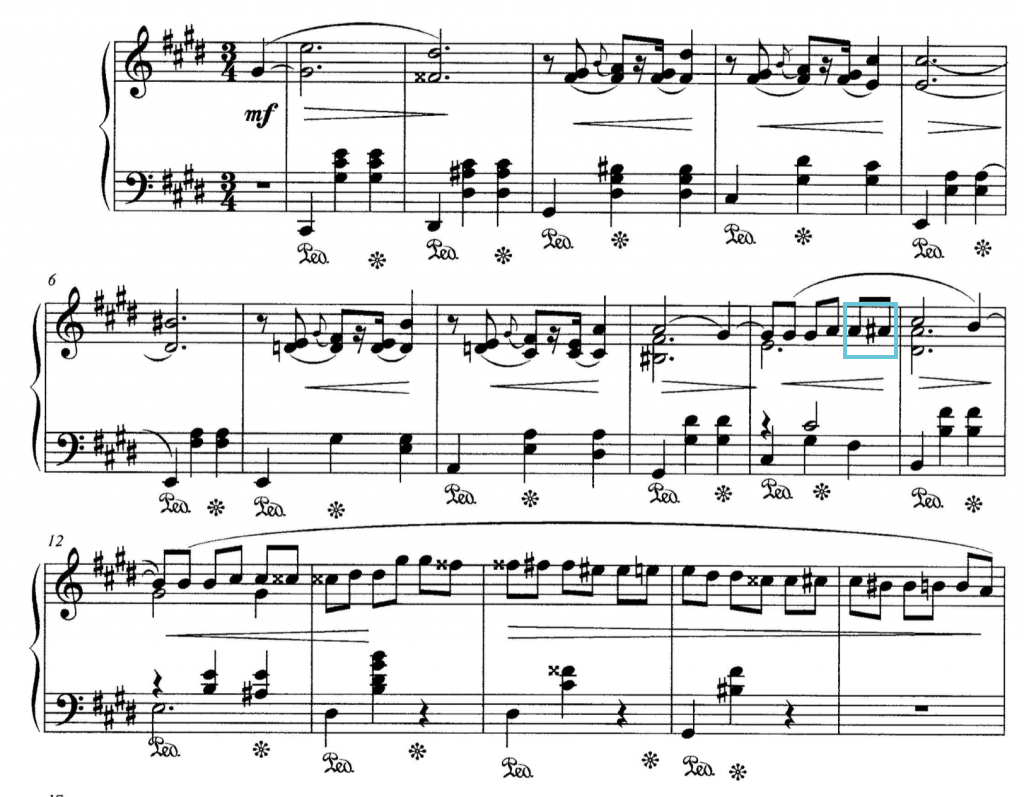

Ein Musterbeispiel für die sublime Verschmelzung eines klassischen Musters mit romantischer Harmonik bieten die Takte 1-16 von Frédéric Chopins Walzer cis-Moll op. 64\2. Eine Funktionsanalyse bestätigt zunächst den unmittelbaren Höreindruck: Eine Fülle von Doppel- und Zwischendominanten, Zwischensubdominanten und Ellipsen bedingen ein Sehnen und Streben in allerlei Richtungen. Die Tonika scheint kaum mehr zu sein als der alsbald verlassene Ausgangspunkt, und die ständig wechselnden aber niemals befestigten tonalen Zwischenziele evozieren die Suggestion eines steten Kreisens im Ballsaal.

Frédéric Chopin, Walzer cis-Moll op. 64,2; Takte 1-16

Eine Befestigung der Grundtonart im klassischen Sinne kann auch deshalb nicht stattfinden, weil die Subdominante fis-Moll, abgesehen von einer flüchtigen Andeutung in Takt 10, 3. Zählzeit, nicht im Satzbild erscheint. In der Theorie der Tonalität (vgl. p. 91ff) wird die Funktionsanalyse einer ci-Analyse gegenübergestellt und enthüllt die andere Seite der harmonischen Progression: Nach vier Takten einer zur Dominante ziehenden Tonikalität verläuft der tonale Pfad in den Takten 5-8 sauber in der K-Struktur der niemals erreichten Tonikaparallele E-Dur. Hernach geht es zurück zu der in den Takten 9-16 durch kein einziges ci irritierten K-Struktur der Tonika. Es würde bereits genügen, die Doppeldominnate Dis-Dur in T 14 mit ihrer Quinte zu präsentieren, um die Wirkung der ungetrübten K-Struktur zu zerstören (ci d#-a# in K IV). Man kann sich davon einfach überzeugen, indem man diese Variante ausprobiert. Die sparsam in Erscheinung tretende Grundtonart cis-Moll wird nicht auf traditionellem Wege befestigt, sondern durch das Offenhalten ihrer K-Struktur. Der Sinn der harmonischen Progression erschließt sich aus der gleichzeitigen Betrachtung von Funktionsanalyse und tonalen Pfaden.

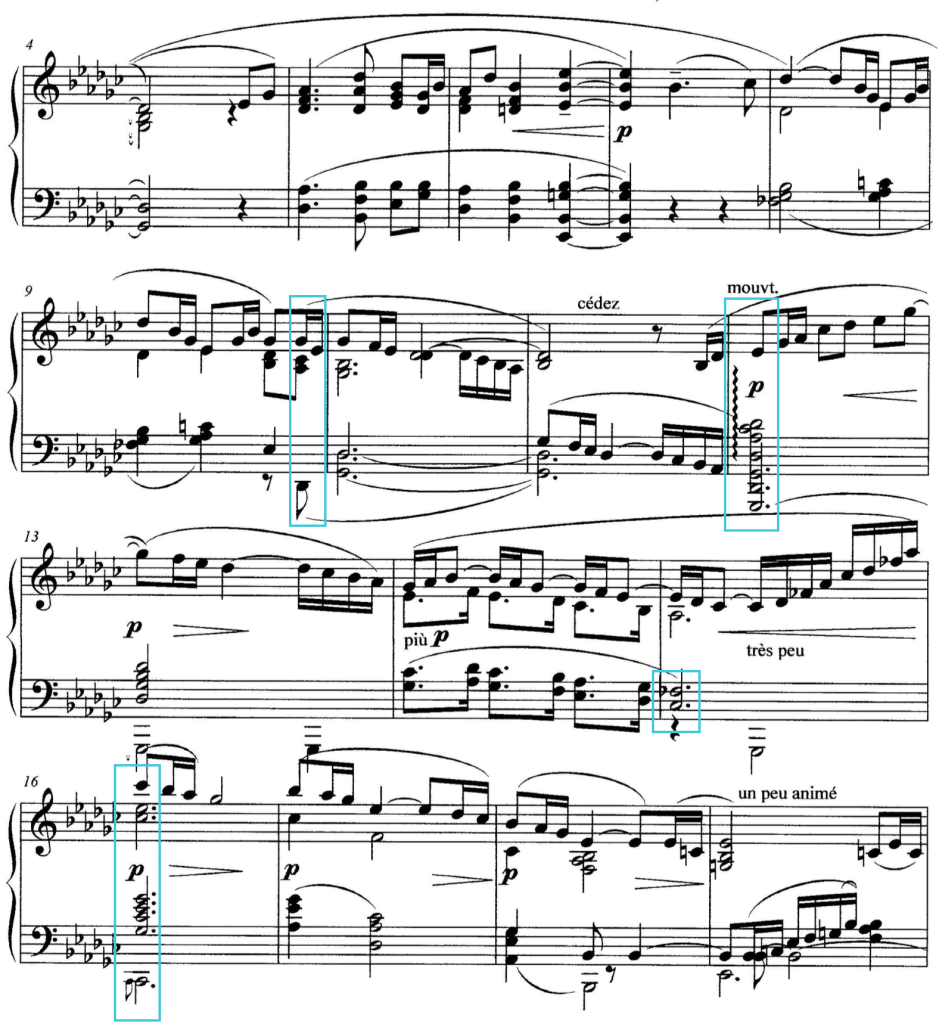

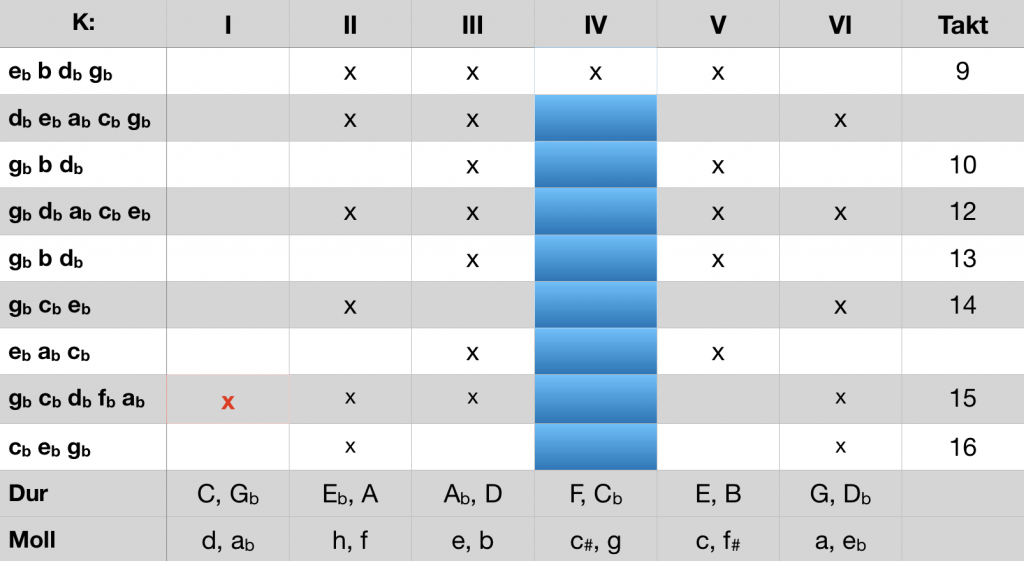

Ein Meister im Modellieren sauberer tonaler Pfade ist Claude Debussy, dessen impressionistischer Stil das romantische Konzept nochmals verfeinert. In seinem Prélude „… La fille aux cheveux de lin“ nutzt Debussy mehrfach den Umstand, dass ein leittonfreies pentatonisches Feld keine Tonart begründet, durch die in ihm enthaltenen ci jedoch entscheidend zur tonalen Progression beitragen kann. In den Takten 8-16 des Prélude findet sich ein originelles Spiel mit der Bivalenz pentatonischer Felder. Am Beginn dieses Abschnitts pendelt der Satz zwischen einem als (D7)[S] fungierenden Ges7 und einem doppeldominantischen As7. In den Folgetakten wird die Tonika Ges mit affirmativem Gestus angesteuert und auch erreicht, aber nicht als definitives Ziel wahrgenommen.

Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin, Takte 4-19

Die Ursache zeigt sich beim Blick auf die ci. Dem jeweils zum Ansteuern verwendeten Des-Dur-Septnonakkord (Takt 9. letztes 1/8 und Takt 12, 1. Zählzeit, hier als Teil eines pentatonischen Feldes) fehlt jeweils die Terz f. Dieser bedürfte es jedoch, um gemeinsam mit dem Ton ab das ci f-ab zu bilden und so K IV, die Struktur der Subdominante auszuschließen. In den Takten 9-14 bleiben daher sowohl K I als auch K IV durchgehend offen. In Takt 15 wird sodann ein weiteres pentatonisches Feld durchquert, und das in ihm enthaltene ci cb-fb schließt K I aus.

Ausschluss der alternativen K-Struktur I durch ein pentatonisches Feld Takt 15

Mit Beginn von Takt 16 präsentiert sich tatsächlich Ces-Dur als sanft strahlende Siegerin des sublimen Duells um das tonale Primat. Es lohnt sich, die Probe auf Exempel zu machen und beispielsweise die Töne des Feldes Takt 12 auch für den Aufstieg Takt 15 zu verwenden. Das Ces-Dur Takt 16 klingt dann nicht falsch, aber es hat seinen Zauber verloren.

Das von Debussy zelebrierte zeitweilige Offenhalten von zwei K-Strukturen kann ein mächtiges Werkzeug zur Gestaltung romantischer Topoi sein: Ausdruck einer notwendigen Entscheidung an der Wegscheide, oder Symbol der Ungewissheit, ob das Schicksal Freude oder Trauer bereithalten wird. Das Offenhalten von Dur- und Mollstruktur einer Tonart ist gegeben, wenn man Mollsubdominante und Durdominante kombiniert. Um nur die beiden Zielstrukturen offenzuhalten, muss dabei entweder die Subdominante mit einer sixte ajoutée ergänzt werden, oder die Dominante mit einer kleinen Septime.

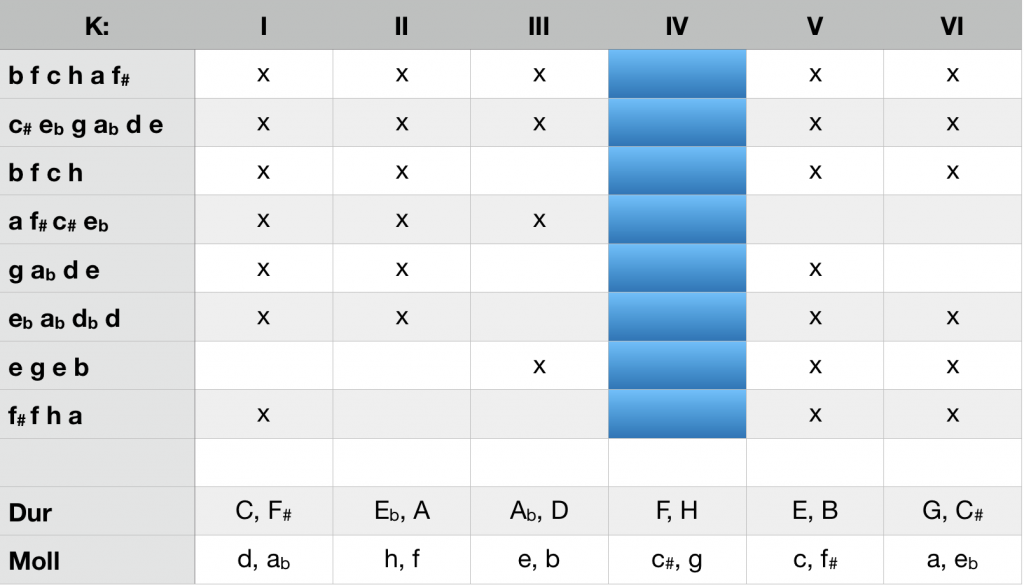

Da Tritonustranspositionen eines Klanges identische Exkusionen generieren, kann man das Moment der Ungewissheit verstärken, indem man eine der beiden genannten Funktionen – Mollsubdominante oder Durdominante – durch ihre Tritonustransposition ersetzt. In den neben stehenden Tabelle wird der Sachverhalt am Beispiel einer auf den Ton c – oder eben alternativ auch f# – zielenden kadenzierenden Wendung veranschaulicht. Die gemäß den genannten Kriterien zur Auswahl stehenden Klänge lassen stets die K-Strukturen von C-Dur (K I) und c-Moll (K IV) offen.

Klangvorrat zum gleichzeitigen Offenhalten von C-Dur- respektive Fis-Dur- und c-Moll- respektive fis-Moll-Struktur

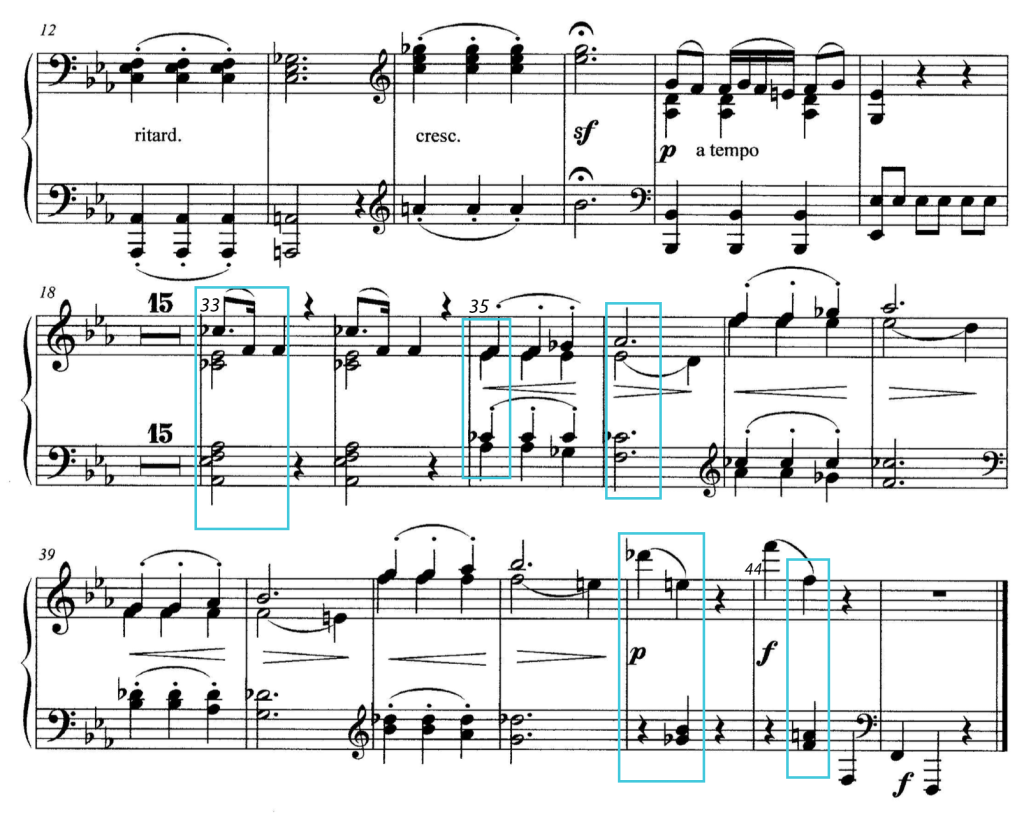

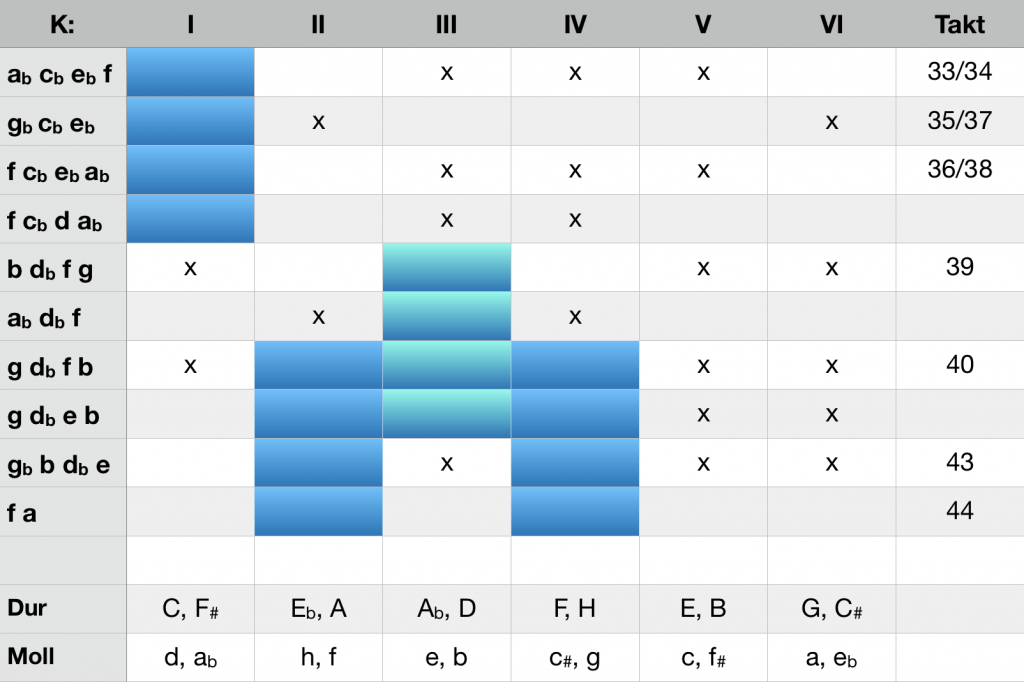

Die Legierung einer Ungewissheit über den Verlauf des tonalen Pfades, verbunden mit der faktischen Tritonustransposition eines Funktionsvertreters, finden wir bereits in den Takten 33-45 des Kopfsatzes der Sonate Es-Dur op. 31,3 (1801/02) Ludwig van Beethovens. Am Beginn von Takt 33 erscheint das Kopfmotiv des Hauptthemas in Moll und unterbricht jäh den affirmativ-energischen Gestus des Satzbeginns. Aus dem Klang ab-cb-eb-f Takt 34 wird in Takt 35 f-cb-eb-ab, Vorbild des berühmten Tristan-Akkords (f-h-d#-g#). Der Akkord ist ein harmonisches Enigma, denn wenn man den schließlich zum d absinkenden Ton eb als Quartvorhalt deutet, ist die bisherige Subdominante als Dv zu interpretieren.

L. van Beethoven, Sonate Es-Dur op.31,3; 1. Satz, Takte 12-17, 33-45

Die ci-Analyse ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich:

- In den Takten 33-38 verläuft der tonale Pfad in K I, der Struktur von as-Moll. Dessen Dreiklang weist vermittels der sixte ajoutée zur Oberquinte, ohne dass eine entsprechende Progression in Gang käme. Es entsteht ein Konflikt zwischen Bewegungsintention und Zustand.

- Durch Rückung wird der Zustand gespannter Statik Takt 39 nach K III verschoben. Die Auslenkung nach F-Dur wird sodann nicht durch eine Entwicklung erreicht, sondern Takt 43 durch unvermittelte Setzung des Ges7 erzwungen.

- Der Ausschluss von f-Moll erfolgt nicht durch ein ci in dessen K-Struktur, sondern durch finale Setzung der Durterz Takt 45: demonstrativer Willensakt anstelle harmonischer Entwicklung.

Urgestalt des Tristan-Akkords bei Beethoven: Mutwillige Setzung anstelle harmonischer Entwicklung

Eine Zusammenschau von Funktions- und ci-Analyse weist für die Takte 33-45 auf einen Zustand jäher Depression, aus dem sich Beethoven beinahe gewaltsam fortreisst. Bei genauer Betrachtung ist diese Stelle weit mehr als ein wohlfeiler Mollkontrast inmitten gutgelaunter Es-Dur-Betriebsamkeit.

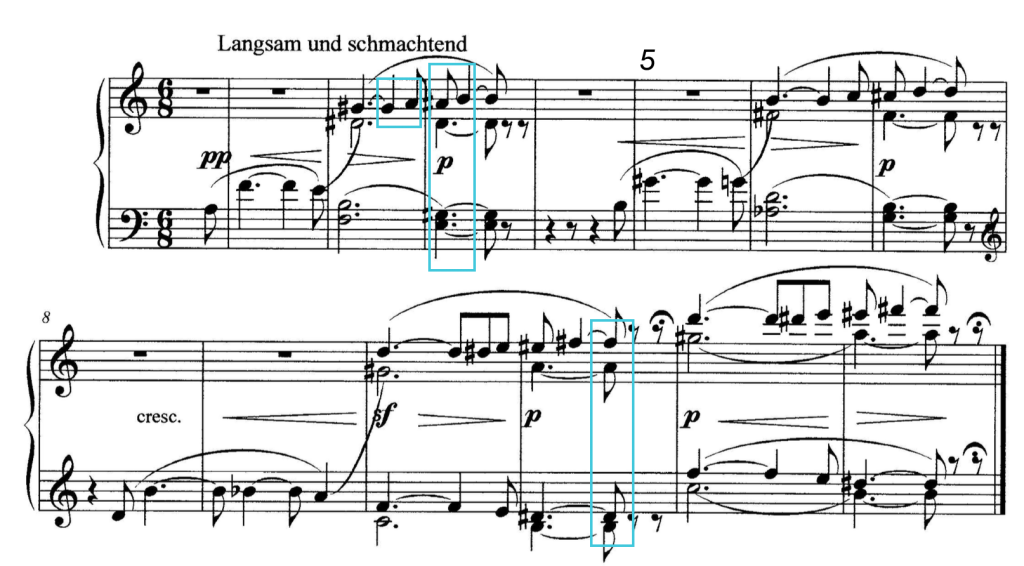

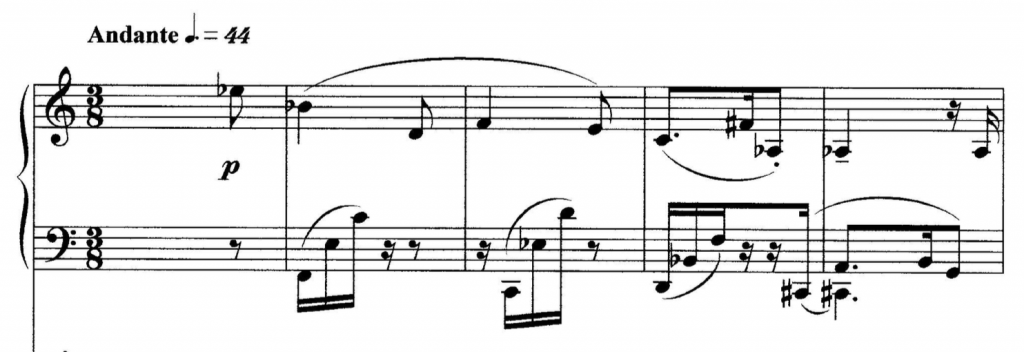

Am Beginn des Vorspiels zu seiner Oper Tristan knüpft Richard Wagner in mehrfacher Hinsicht an Beethovens Tristan-Keimzelle an, entwickelt daraus freilich eine ganz eigene Aussage. Das Tonmaterial des Ausgangsklangs in Takt 2 entspricht der Tritonustransposition eines d-Moll-Akkords mit sixte ajoutée. Die erste Phrase schließt Takt 3 auf einem E7. Die ci dieser romantisch verfremdeten Kadenz ohne Lösungsklang lassen die K-Strukturen von a-Moll und A-Dur offen. Durch das Weitergehen der Melodie vom g# zum a Takt 2 werden übrigens sämtliche ci eliminiert, auch der Klang e-g#-d-a# ist ci-frei. Bei den beiden folgenden, jeweils durch Pausen separierten Segmenten ist die Situation analog: Zwischen den zwei tonalen Rahmenklängen bleibt die klangliche Entwicklung ci-frei, somit ohne tonale Lenkungswirkung. Das zweite Segment (Takte 5-7) ist eine Kleinterztransposition aufwärts des ersten Segments. Mögliche Ziele hier somit c-Moll oder C-Dur. Im 3. Segment wird das Tonmaterial des Ausgangsklangs um einen Tritonus transponiert, der finale Akkord um eine große Terz nach oben (H7). Infolgedessen werden nunmehr nicht vier, sondern fünf K-Strukturen ausgeschlossen, es verbleibt mit K V die Struktur von E-Dur. In der Synopse zeigt sich, dass nach dem Erklingen des Tristan-Akkords, über alle erahnten, aber niemals erreichten Ziele hinweg, die E-Dur-Struktur K V durchgehend offen gehalten wurde. Nicht nur für Wagner war E-Dur die Liebestonart schlechthin. Der Gedanke der Erlösung durch Liebe findet in diesen harmonisch hochkomplexen Takten seinen sinnfälligen Ausdruck.

Richard Wagner, Tristan und Isolde, Einleitung, Takt 1-13

Tonaler Rahmen und atonaler Kern, Erlösung durch Liebe in K V: Die Magie der Tristan-Einleitung ist vielschichtig

Unter den in der Theorie der Tonalität untersuchten Werken zeigt sich unter anderem bei folgenden Komponisten des 19. Jahrhunderts eine ausgeprägte Tendenz zur Konturierung klarer tonaler Pfade: Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt. In der dort ebenfalls analysierten Peregrina I von Hugo Wolf ist hingegen häufig eine starke Irritation oder gar der Verlust tonaler Orientierung nachweisbar, stets verbunden mit einer seelischen Sondersituation oder bestimmten Schlüsselwörtern. Ci-Analyse ist ein Tor zu dieser Welt. Das eigentliche Abenteuer beginnt, wenn wir lernen, die Ergebnisse zu deuten.

Arnold Schönberg verwendet die versteckte Symmetrie K zur Teilung seiner Reihen in komplementäre Hexachorde. Die Separierung der Hexachorde in der Partitur eröffnet ihm die tatsächlich gerne genutzte Möglichkeit zur Komposition tonaler Formabschnitte. Die Auswahl tonal potenter Basisdichotomien sichert das Verfahren weiter ab. Mit seiner Zwölftonmethode bringt Schönberg vom Dreiklang emanzipierte Tonalität und Atonalität auf faszinierende Weise in Synthese.

Arnold Schönberg hat sich als Kompositionslehrer intensiv mit Fragen der Harmonik beschäftigt. Mit ihren rund 500 Seiten sprengt seine Harmonielehre bereits im Umfang das gewohnte Maß. Natürlich entging dem Theoretiker Schönberg nicht, dass die Komponisten des 19. Jahrhunderts in großer Menge skalenfremde Töne und kadenzferne Klänge verwendeten, ohne dadurch zwingend die harmonische Progression zu suspendieren. Er fasst dies in einer von ihm so genannten These zusammen: „Harmoniefremde Töne gibt es nicht, sondern nur dem System der Harmonie fremde.“ (H, S. 463) Die Ursache für dieses harmonische Funktionieren jenseits der Funktionstheorie haben wir im Tutorial Romantik dargelegt: Bei der Ausrichtung auf einen Zieltonraum ist man in der Auswahl der Töne frei, solange man die Generierung von ci des Zieltonraums vermeidet. Man kann daher unter Verwendung aller zwölf Töne des Totals den Bereich des tonal Möglichen auf einen einzigen K-Raum einschränken, zunächst ohne das tonale Ziel konkret in Erscheinung treten zu lassen. In Unkenntnis der Symmetrie K waren die Komponisten des 19. Jahrhunderts bei der Erweiterung des klassischen Harmoniemodells auf ihr Feingefühl angewiesen. Ungeachtet aller Individualisierungen blieb daher der Dreiklang zentrale Instanz der Harmonik.

Für eine freiere Verwendung des chromatischen Totals bedurfte es eines neuen Systems, welches die als harmoniefremd kategorisierten Töne den harmonieeigenen gleichstellte. Mit dem Übergang zur Dodekaphonie wurde diese Gleichstellung vollzogen. Arnold Schönberg, Leitfigur der neuen Kompositionstechnik, integrierte umgehend die Tonalitätssymmetrie K in sein Reihenkonzept. Seine an K ausgerichteten komplementären Reihen gaben ihm die Möglichkeit, zugleich dodekaphon und tonal zu komponieren. Da er zwar die Technik als solche weitergegeben hat, die tonale Implikation von K aber nicht thematisierte, spielt diese in der Auseinandersetzung mit seinem Œuvre bisher kaum eine Rolle. Tatsächlich knüpft das Komponieren mit komplementären Reihen unmittelbar an die tonalen Innovationen des vorangegangenen 19. Jahrhunderts an. Doch die Schönberg-Forschung hat sich in der Atonalitätsecke eingerichtet und tut sich schwer, diese zu verlassen.

Erste Voraussetzung, um systematisch dodekaphon-tonal zu komponieren, ist die Herstellung einer komplementären Reihe. Dies ist bei Kenntnis der Achse K grundsätzlich einfach. Zunächst muss man entscheiden, wo im chromatischen Total K eingesetzt wird. Hernach ordnet man bei jedem Ton x, den man in den 1. Hexachord der Reihe setzt, dessen Komplement K(x) an beliebiger Stelle dem 2. Hexachord zu. Solange man sodann in der konkreten Komposition die beiden Hexachorde auseinanderhält, werden keine ci des zugrundeliegenden K-Struktur generiert: Die Tür zum tonalen Komponieren steht offen. Geschlossen wird sie durch das Übereinanderlegen der beiden Hexachorde. Wie beinahe zu erwarten, macht Schönberg von dieser Möglichkeit bei Gelegenheit Gebrauch, indem er durch das Auseinanderhalten oder Schichten von Hexachorden wahlweise tonal oder atonal komponiert.

Komplementarität ist eine wichtige Voraussetzung, aber kein Garant für Tonalität. Um eine latente Tonika in der Komposition zur Geltung zu bringen empfiehlt es sich beispielsweise, ihre Dreiklangstöne in dasselbe Hexachord zu legen, den einen Tritonus entfernten tonalen Antagonisten durch die Separierung von seinen Dreiklangstönen zu schwächen. Zudem gibt es vier komplementäre Basisdichotomien, welche die fünf anderen K-Strukturen nicht vollständig ausschließen können. In der Theorie der Tonalität wird belegt (p. 140f), dass Schönberg bei Werken mit einem dezidiert tonalen Konzept wie op. 33a und op. 42 tatsächlich Basisdichotomien mit dem maximalen tonalen Potential auswählt.

Wie Schönberg beim Design einer Reihe konkret vorgeht und wie er das tonale Potential zur Gestaltung einsetzt, möchten wir zunächst am Beispiel des Klavierstücks op. 33a zeigen.

Die Grundreihe und die deren Umkehrung haben folgende Gestalt:

R: b f c h a f# | c# eb g ab d e

U: eb ab db d e g | c b f# f h a

Die K-Achse der Grundreihe liegt zwischen den Tönen c und db. Man kann dies durch die Färbung der Töne beispielsweise des 1. Hexachords gut nachvollziehen:

g ab a b h c | c# d eb e f f#

Fasst man die Töne des ersten Hexachords zu einem Sechsklang zusammen, werden folgende ci generiert:

Es werden somit neun ci generiert, dabei einzig K IV nicht exkludiert. Würden wir das Experiment mit dem 2. Hexachord wiederholen, erhielten wir andere ci, aber identische K-Struktur-Exklusionen. Um eine der vier potentiellen Toniken in einer K-Struktur zu privilegieren legt es sich wie gesagt nahe, sie gemeinsam mit ihren Dreiklangstönen in einen Hexachord zu setzen und in diesen zugleich den tonalen Antagonisten zu integrieren. Warum das so ist, lässt sich am ersten Hexachord des konkreten Beispiels leicht sehen: Dieses enthält die Töne des F-Dur-Dreiklangs und den Ton h, dessen Durterz d#/eb im 2. Hexachord liegt. Der tonale Konkurrent H-Dur ist von einem seiner Dreiklangstöne durch die Hexachordgrenze separiert und dadurch im Hintertreffen.

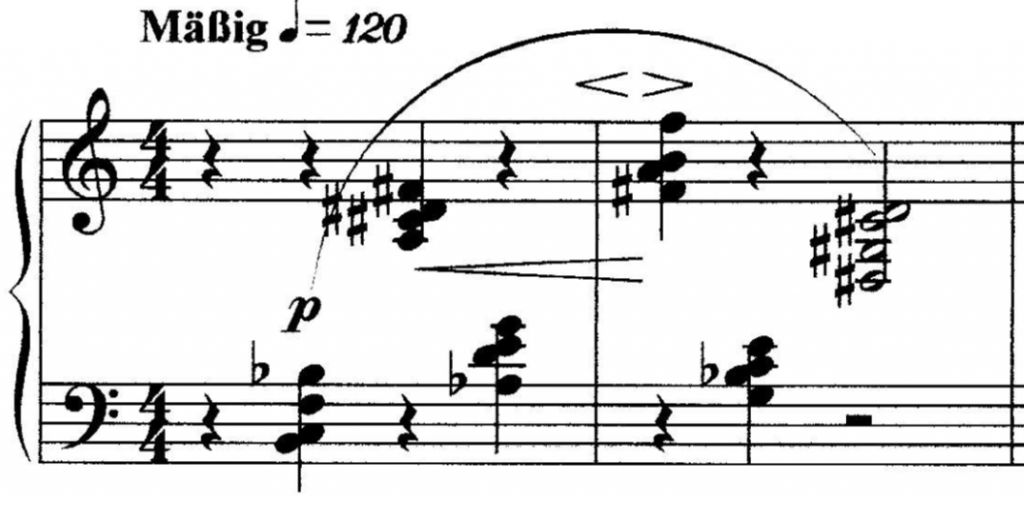

Die latente Tonika F wird auch durch den anfänglichen Quintaufstieg der Reihentöne 1-3 (b f c) angedeutet und durch eine weitere originelle Maßnahme abgesichert. Schönberg achtet nämlich darauf, dass auch bei Unterteilung der Reihe in Tetrachorde keine ci in K IV generiert werden:

Exklusionen der Hexachorde und der Tetrachorde op. 33a

Das zweite Tetrachord der Umkehrung, e g c b, enthält die Töne des D7 von F. Tatsächlich beginnt op. 33a mit der akkordischen Exposition der Tetrachorde der Grundreihe und ihrer Umkehrung und präsentiert mit dem C7 als vorletztem Klang eine originelle funktionsharmonische Reminiszenz:

Arnold Schönberg, Klavierstück op. 33a, Takte 1-2

In der Theorie der Tonalität wird eine ci-Analyse von op. 33a durchgeführt. Ihr zufolge bleibt der K-Raum von F-Dur in den Takten 1-2, 6-11und 37-40 offen. Wir erhalten folgende Gliederung:

Takte 1-2 tonal – 3-5 atonal – 6-1 tonal – 12-36 atonal – 37-40 tonal

Etwas vereinfacht ausgedrückt werden hier ein tonaler Beginn und Schluss als Rahmen in Beziehung zum atonalen Innenteil gesetzt, die tonale Option als formbildendes Mittel eingesetzt.

Analysen von op. 33a weisen auf strukturelle Parallelen zur Sonatensatzform; auf das Bestreben Schönbergs, Tradition und Innovation in Beziehung zu setzen. Dies ist bei seinem Klavierkonzert op. 42 noch offenkundiger, und wieder kommt dabei der Nutzung der tonalen Option eine mitentscheidende Funktion zu.

Beim Betrachten der Grundreihe von op. 42 fällt unmittelbar die Exposition des B-Dur-Dreiklangs (b-d-f, Reihentöne 2-4) ins Auge:

eb b d f e c | f# g# c# a h g

Wie beinahe zu erwarten, gründet die Reihe in der zu B-Dur konformen K-Struktur V (K-Achse zwischen den Tönen h und c), wie sich mit unserem kleinen Test leicht nachweisen lässt:

f# g g# a b h | c c# d eb e f

Arnold Schönberg, Klavierkonzert op. 42, Takte 1-4

Fasst man die Töne des ersten Hexachords zu einem Sechsklang zusammen, werden folgende ci generiert:

ci des 1. Hexachords der Reihe von op. 42

Die Auflistung der ci bekräftigt B-Dur. Im Vergleich zum mehr als ein Jahrzehnt früher komponierten op. 33a ist das tonale Potential der ‚Tonika’ noch ausgeprägter: Das erste Hexachord exponiert nicht nur offen den B-Dur-Dreiklang, es enthält auch die Töne 1-5 der B-Dur Skala. Der einzige nicht zur Skala gehörende Töne ist der potentielle tonale Konkurrent e, dem durch die Isolierung von seinen im 2. Hexachord liegenden Dreiklangstönen g# und h das tonale Potential fehlt. An solchen Details zeigt sich die nochmals gesteigerte Verfügungsmacht über das tonale Potential komplementärer Reihen.

Im so genannten „geheimen Programm“ zu op. 42 notiert Schönberg zum ersten Satz „life was so easy“, skizziert eine vergleichsweise unbeschwerte, doch unwiederbringliche Vergangenheit. Der erste Satz orientiert sich wie bereits op. 33a am Sonatensatz, und Schönberg nutzt die tonale Option, um in Verbindung mit der tradierten Form die Aussage zu konturieren: Die klassische Periodik rekapitulierenden Takte 1-16 halten durch Separierung der Hexachorde bei fortdauernder Verwendung der Grundreihe den K-Raum von B-Dur offen. Die Stimmung des „life was so easy“ wird durch eine starke Annäherung an eine Tonikalität B wirkungsvoll unterstützt. In der Reprise ab Takt 133 wird die Exposition des Themas mit den Tönen der Grundreihe gestaltet, doch für die Begleitung werden häufig wechselnde Transpositionen der Grundreihe verwendet, so daß dem „easy life“ hörbar der tonale Boden unter den Füßen weggezogen wird.

In der Theorie der Tonalität wird detailliert gezeigt, wie Schönberg in op. 42 die Beziehung von Tonalität und Atonalität für die Konturierung der Aussage nutzt. Für eine Interpretation ist die Kenntnis dieses Sachverhalts unerlässlich. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass op. 42 nicht tonal schließt. In der von Schönberg imaginierten Zukunft – „but life goes on“ heißt es im geheimen Programm – geht es mitnichten um die Reaktivierung einer Ästhetik, welche die Ausrichtung der klanglichen Entwicklung auf ein tonales Zentrum voraussetzt. Gleichwohl hat Schönberg auch in seinen späten Jahren keinen Vorbehalt, Tonalität als Gestaltungsmittel zu einzusetzen.

Die Identifikation der ci in einem Klang, ihre Zuordnung zu den K-Strukturen und die Eintragung in eine Tabelle erfordern ohne Hilfsmittel viel Zeit. Die ci-App automatisiert diesen Vorgang weitgehend und reduziert den Zeitaufwand radikal.

Die App ciAnalysis ist für das iPad konzipiert, benötigt das Betriebssystem iOS 10 oder höher und kann über den AppStore bezogen werden.

Nach dem Öffnen der App erscheint auf der Startseite eine Übersicht der bisher angefertigten Analysen als Kacheln. Wir haben drei Möglichkeiten fortzufahren:

- Durch Anklicken einer Kachel öffnen wir das Dokument und können eine begonnene Analyse fortsetzen oder Korrekturen vornehmen.

- Wenn wir die Metadaten eines Dokuments bearbeiten wollen, drücken wir nacheinander Dokument auswählen, die Kachel des gewünschten Dokuments, dann Dokument bearbeiten. Die Bearbeitung der Metadaten behandeln wir im nächsten Abschnitt.

- Um eine neue Analyse zu starten, drücken wir auf das Symbol + links oben in der Navigationsleiste. Es erscheint ein Formular zum Anlegen eines neuen Dokuments.

Die App verwaltet die Analysen als einzelne Dokumente, die auf dem iPad gespeichert werden.

Startseite mit einem Analysedokument

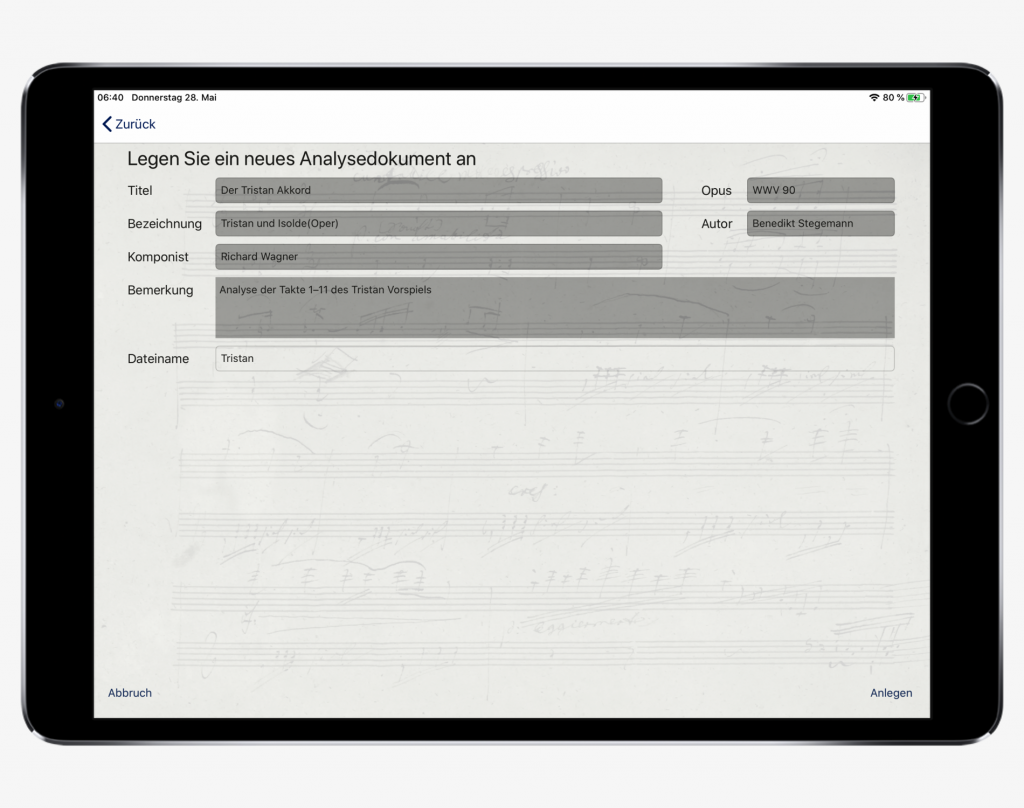

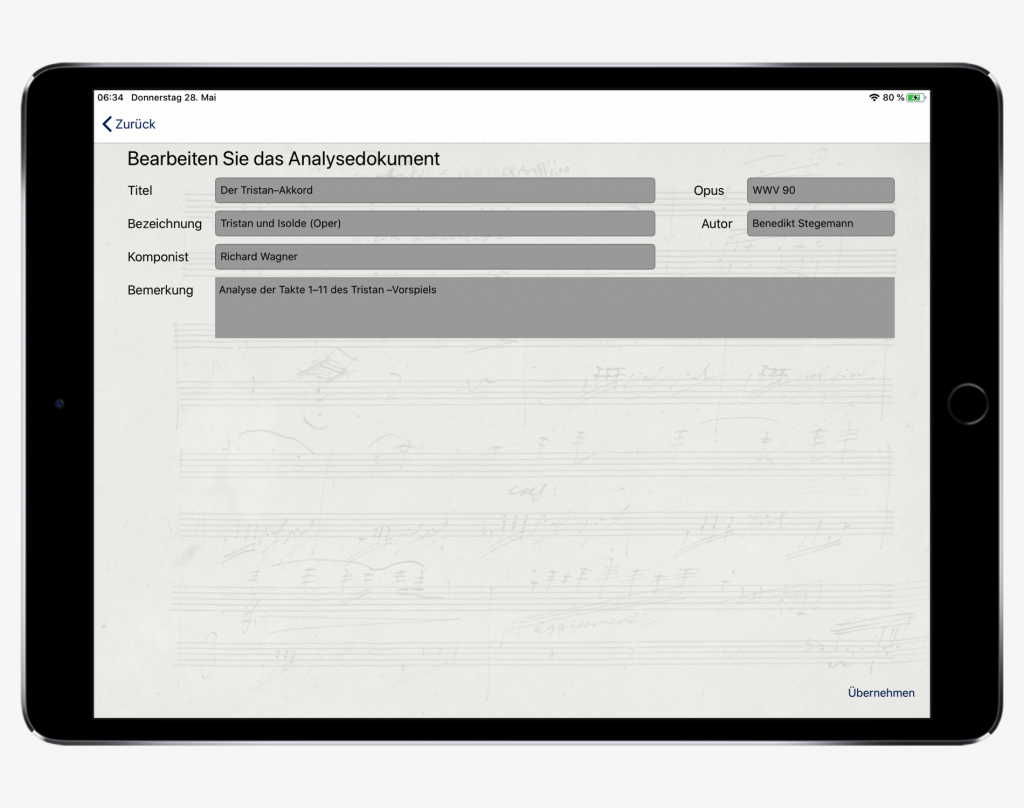

Anlegen eines neuen Dokuments

- Zunächst ist die Vergabe eines Dateinamens erforderlich. Dieser ist nach vollzogener Anlage des Dokuments festgelegt! Er erscheint später auf der Kachel und sollte daher kurz und eindeutig sein. Für das Beispieldokument wurde der Dateiname Tristan gewählt.

- Der Titel darf etwas ausführlicher sein (hier: Der Tristan-Akkord)

- Bei Opus tragen wir, falls vorhanden, die Nummer im Werkverzeichnis ein, im Beispiel WWV 90 (Wagner-Werk-Verzeichnis).

- Falls ein Werk unter einem bestimmten Namen bekannt ist wie beispielsweise Beethovens Mondscheinsonate, so kann dieser optional im Feld Bezeichnung eingetragen werden. Im Beispiel findet sich die Angabe des Werkes, aus dem das analysierte Beispiel stammt (Tristan und Isolde, Oper).

- Bei Komponist tragen wir den Verfasser des analysierten Werkes (Richard Wagner) ein.

- Bei Autor tragen wir den Verfasser der ci-Analyse ein.

- Bei Bemerkung können wir Angaben weiter präzisieren, beispielsweise wenn wir nur ein Fragment aus einem größeren Werk analysieren, oder wenn wir Angaben zur Verwendung der Analyse eintragen.

Mit Ausnahme des Dateinamens lassen sich alle Angaben jederzeit modifizieren. Wenn wir die Eingabe abgeschlossen haben drücken wir das Tastatursymbol rechts unten im Eingabefeld, sodann wieder rechts unten auf Anlegen. Nun können wir mit der Analyse beginnen!

Eingabe der Metadaten

Ausgefülltes Metadatendokument bearbeiten

Funktionen der Eingabemaske

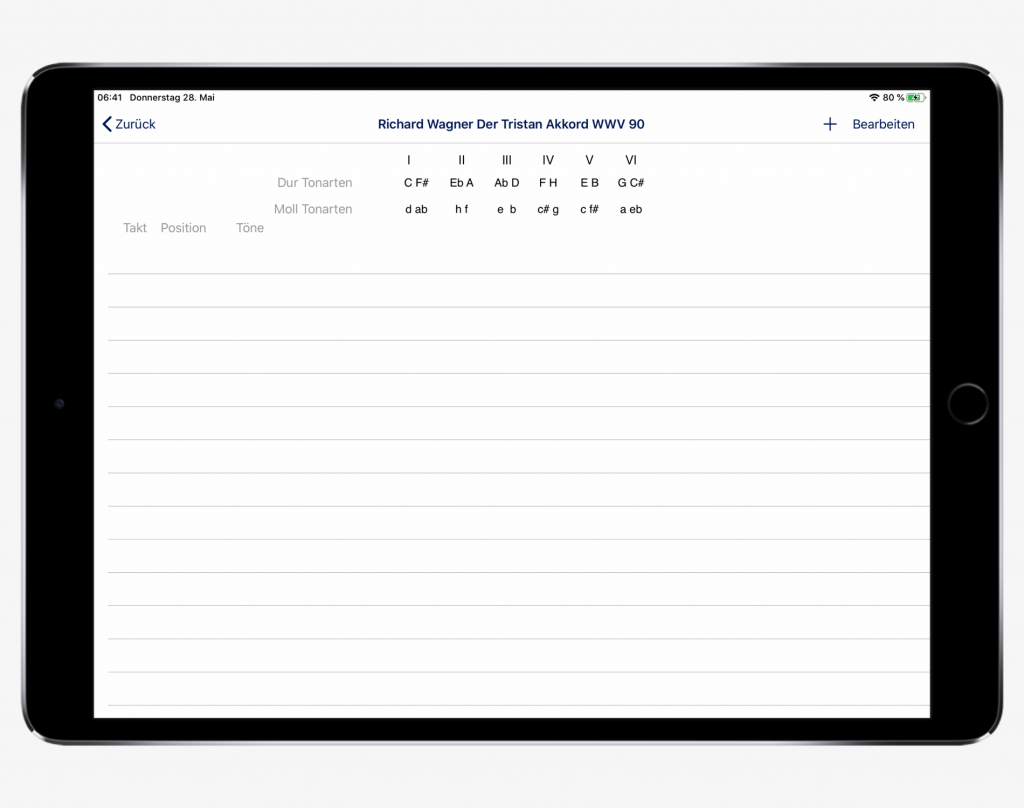

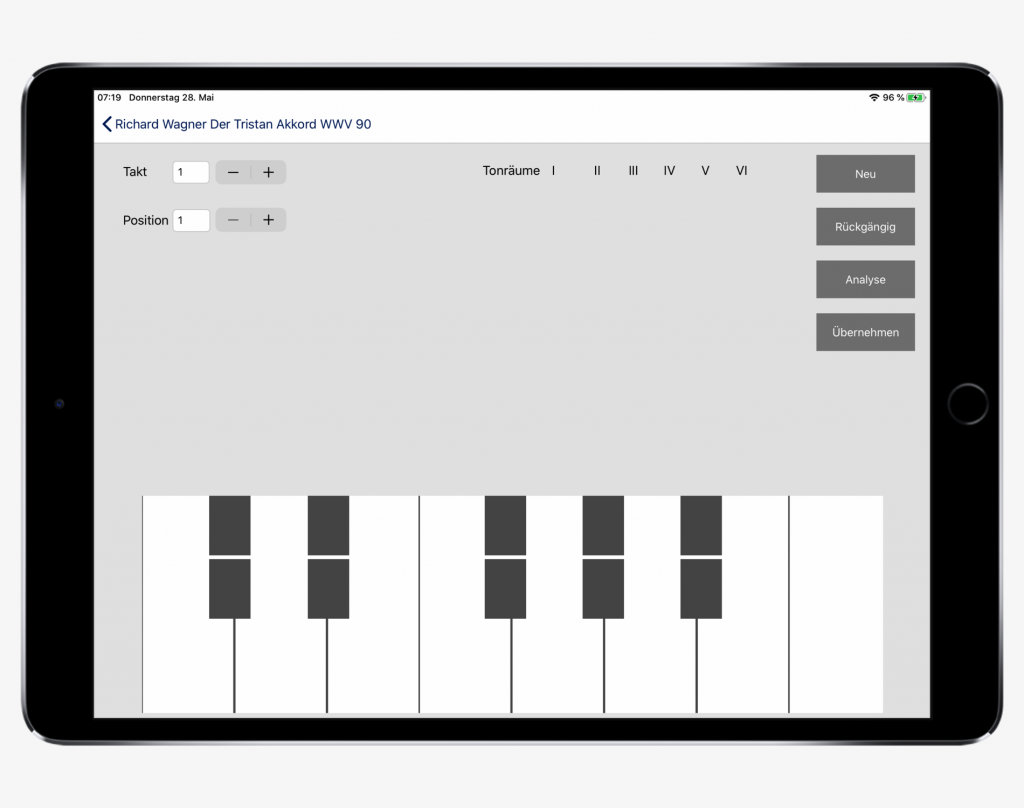

nach dem Drücken der Tristan-Kachel auf der Startseite öffnet sich nebenstehendes Fenster. Durch Berühren des +-Symbols werden wir sodann weitergeleitet zum Eingabefeld. Dort stehen uns folgende Funktionen zur Verfügung:

- Durch die Angabe von Takt und Position werden die Klänge in die korrekte Reihenfolge gebracht.

- Die Eingabe der zu analysierenden Intervalle erfolgt über die virtuelle Klaviatur.

- Die schwarzen Tasten sind unterteilt in einen Bereich für das Vorzeichen # und einen für das Vorzeichen b.

- Analysiert werden Klänge mit minimal zwei und maximal sieben Tönen. Ab dem Siebenklang werden stets alle K-Strukturen geschlossen, weshalb sich die Eingabe evtl. weiterer Töne erübrigt.

- Die Auswertung wird über die Schaltfläche Analyse veranlasst. Die im Klang vorhandenen ci werden ausgelesen und ihren K-Strukturen zugeordnet.

- Die Schaltfläche Übernehmen veranlasst die Eintragung des Ergebnisses in eine Tabelle. Die Oberfläche steht sofort danach für die Eingabe des nächsten Klanges zur Verfügung.

- Die Schaltfläche Rückgängig entfernt den letzen eingegebenen Ton.

- Die Schaltfläche Neu entfernt alle aktuellen Eingaben auch nach bereits durchgeführter Analyse. Es findet keine Übernahme in die Tabelle statt und die Oberfläche ist frei für eine neue Eingabe.

leere Analysetabelle

leeres Eingabefenster

Analyse

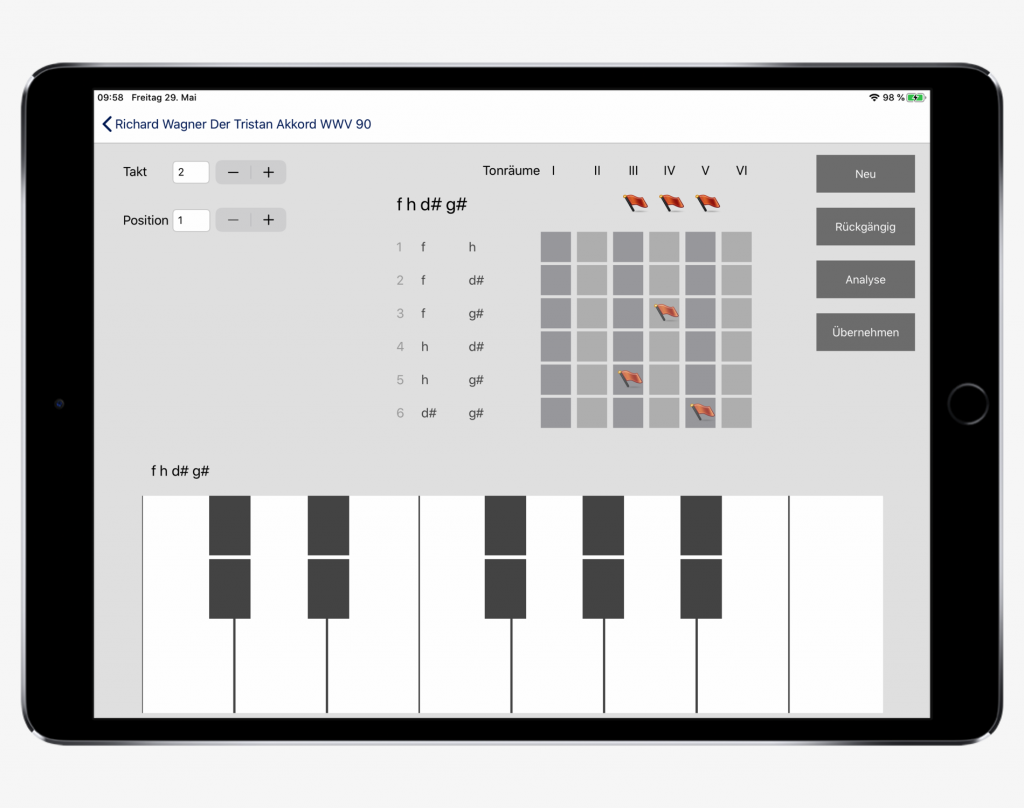

Wir analysieren nun die Klänge der Takte 1-11 des Tristan-Vorspiels. Da der erste Klang in Takt 2 liegt, drücken wir zunächst das +-Symbol bei Takt und geben sodann über die virtuelle Klaviatur die Töne f h d# g# des ersten Klanges ein.

Die App listet sechs Intervalle auf: drei beginnend auf dem Ton f, zwei beginnend auf dem Ton h und eines beginnend auf dem Ton d#. Drei dieser Intervalle sind ci; sie werden durch die Fähnchen ihrer jeweiligen K-Struktur zugewiesen. In der Kopfzeile erscheinen der Gesamtklang und eine Übersicht der durch die Fähnchen ausgeschlossenen K-Strukturen. Der Inhalt der Kopfzeile wird nach dem Berühren von Übernehmen in eine Tabelle übertragen.

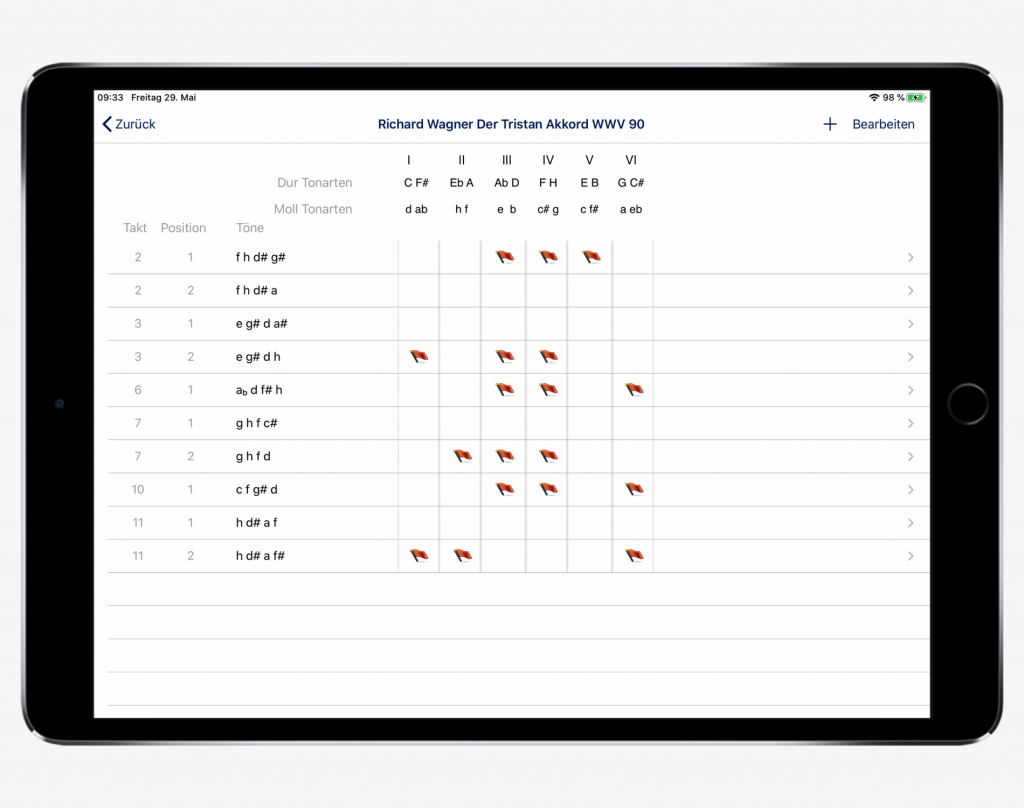

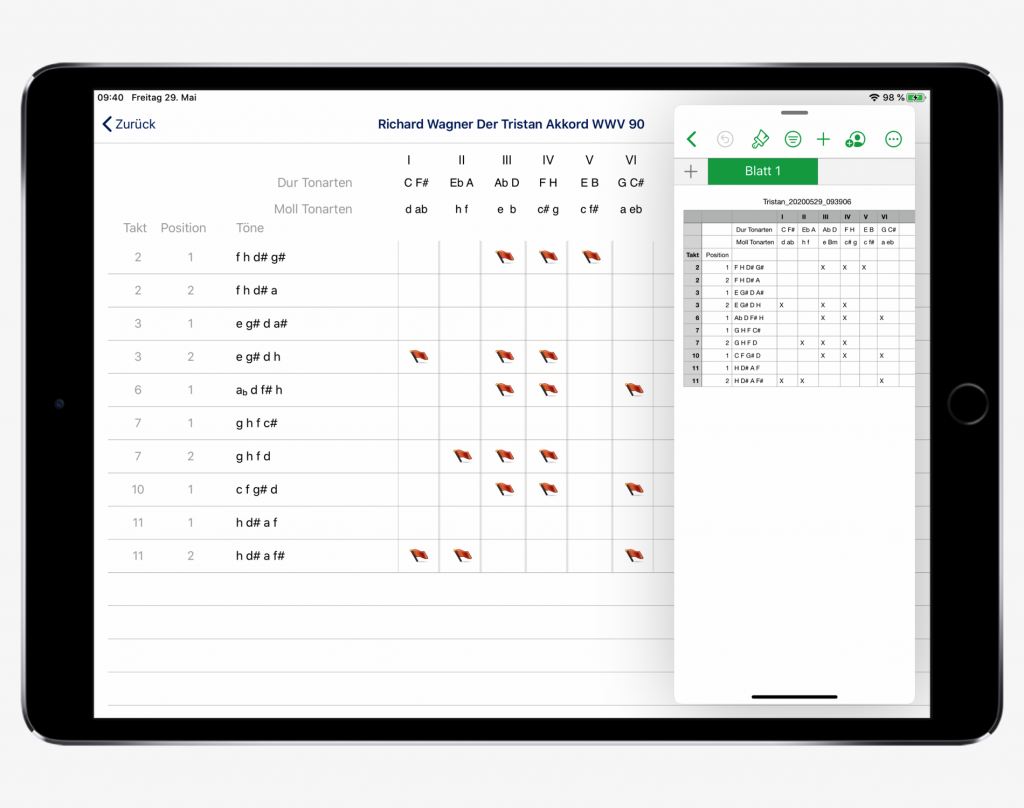

Wir fahren nun fort mit der Eingabe der Klänge und achten dabei darauf, beim Erreichen eines neuen Taktes die Einstellung über das Eingabefeld anzupassen. Wenn wir alle Klänge der Takte 1-11 analysiert haben, kommen wir über die Pfeiltaste links oben auf der Seite zur Übersicht der bisher analysierten Klänge. Wenn alle Eingaben korrekt waren, sieht das so aus wie auf nebenstehendem Screenshot. Abgesehen vom Anfangsklang bleibt K V, Basis der Liebestonart E-Dur, offen.

analysierter Einzelakkord mit allen Analysedetails

Übersicht der analysierten Klänge

Bearbeiten und Löschen von Ergebnissen

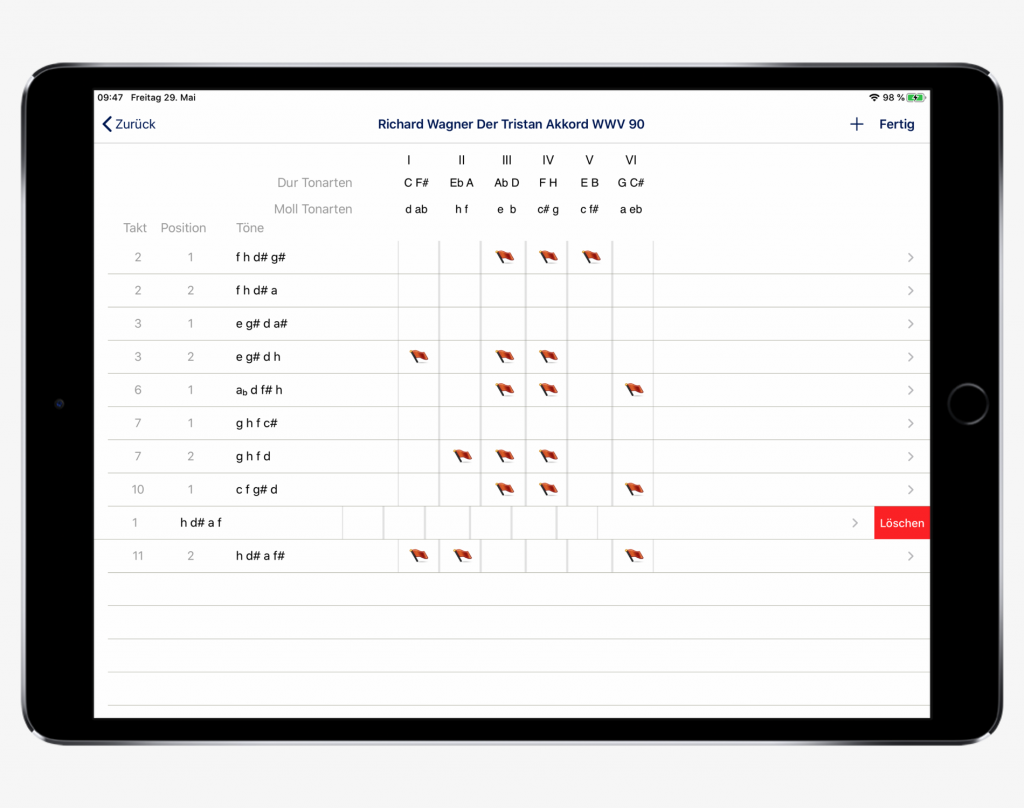

Durch das Antippen einer Zeile in der Übersichtstabelle werden wir zur Eingabeseite zurückgeleitet und können Korrekturen vornehmen. Wir können so fehlerhafte Toneingaben rückgängig machen oder die Angabe zu Takt und Position ändern.

Mit einer Wischbewegung nach links wird die Schaltfläche Löschen einer Zeile aktiviert. Durch Antippen von Löschen wird der Klang aus der Analyse entfernt.

Löschen eines analysierten Akkordes

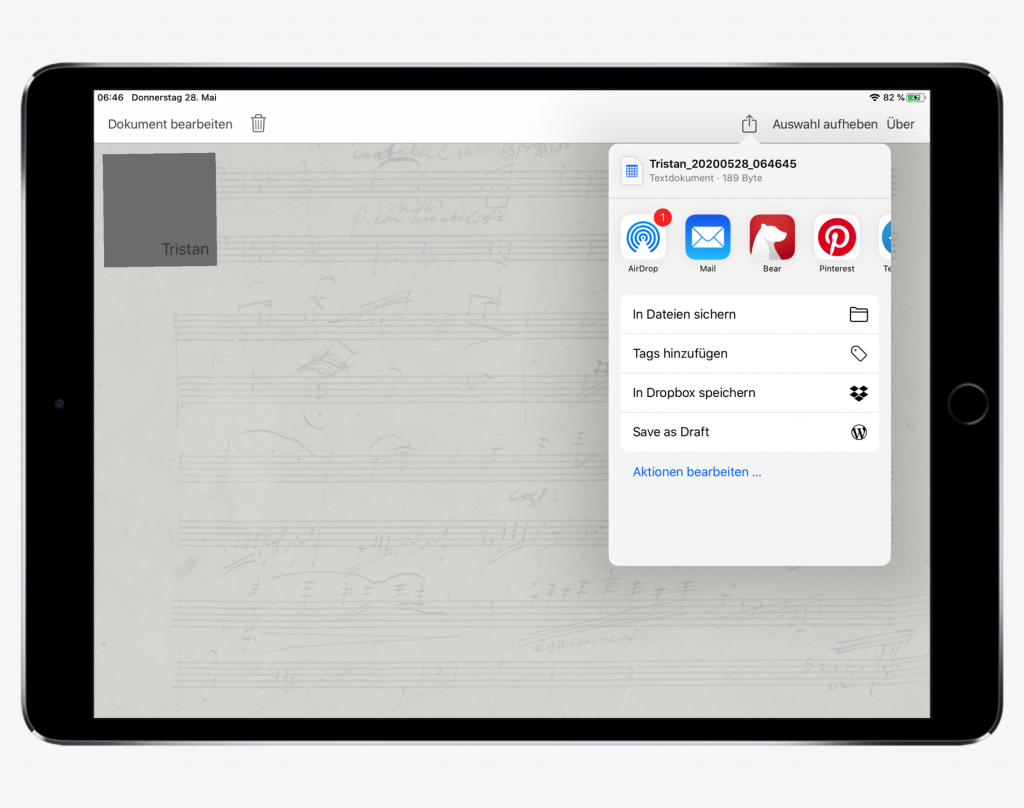

Exportieren der Ergebnisse

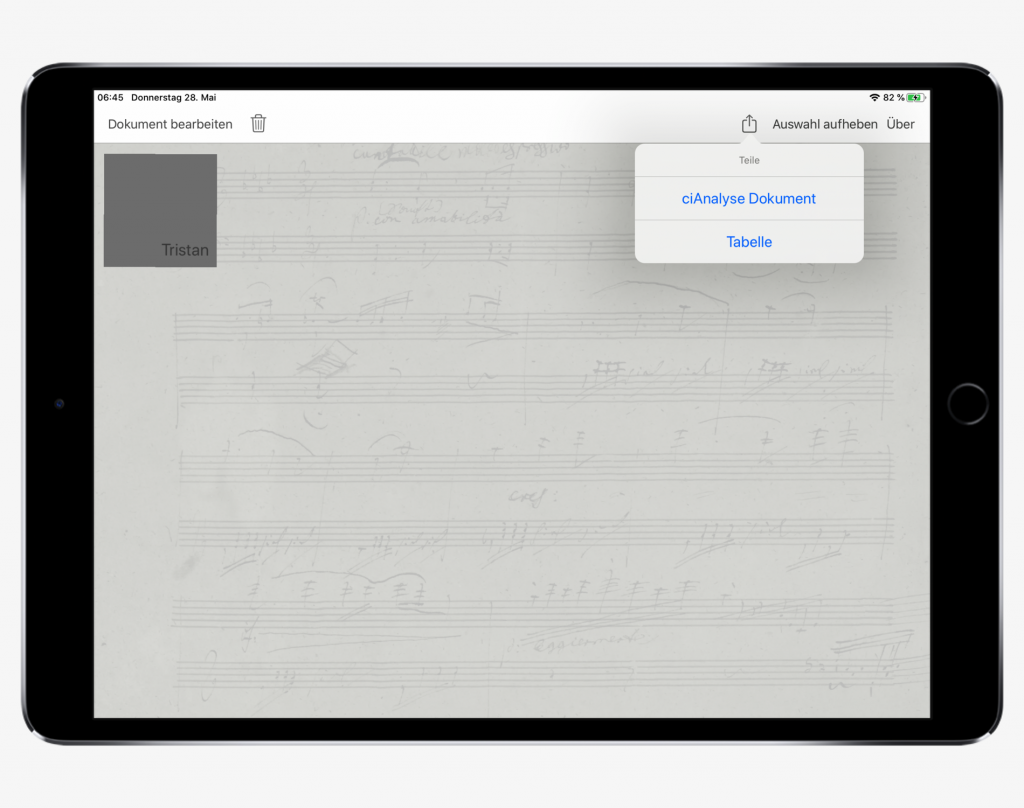

Um eine Analyse zu exportieren, berühren wir das das entsprechende Feld oben in der Leiste der Startseite. Wir haben nun zwei Möglichkeiten:

- Um die vollständige Datei zu versenden wählen wir ciAnalyse Dokument. Durch das Versenden der gesamten Datei ist es möglich, die Analyse auf einem anderen Gerät fortzusetzen. Wird die Analyse von einem weiteren Autor fortgesetzt, kann dieser bei den Metadaten hinzugefügt werden.

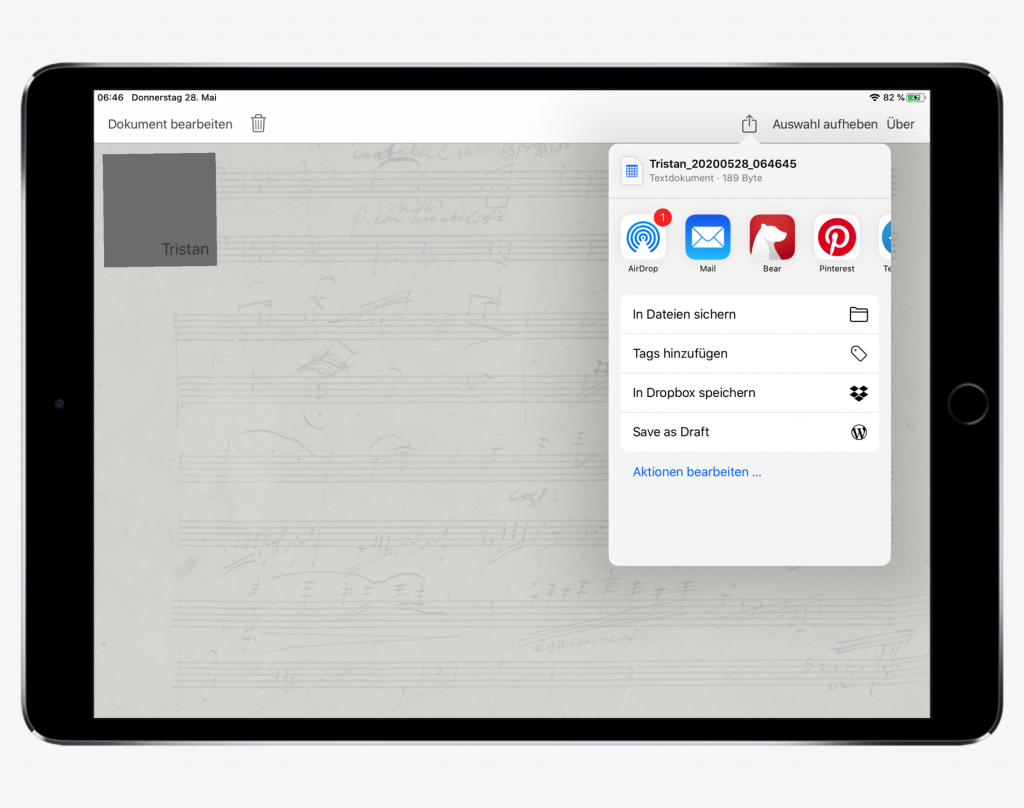

- Um lediglich die Tabelle mit den analysierten Intervallen zu versenden wählen wir Tabelle. Diese wird als CSV Datei geteilt und kann vom Empfänger mit Programmen wie Excel oder Numbers geöffnet und weiterverarbeitet werden. Dies ermöglicht eine schnelle Aufarbeitung der Daten für eine Publikation oder Präsentation.

Die Exporte können mittels Airdrop direkt vom iPad auf ein Airdrop fähiges Gerät gesendet werden oder sie können beispielsweise über eine eMail verteilt werden

2 Möglichkeiten des Exportes einer ciAnalyse

Exportieren eines ciAnalyse Dokumentes

Export der Analysetabelle

Arbeit mit den Analyseergebnissen

eine aus der App exportierte Tabelle kann z.B. mit Numbers oder Excel auch auf dem iPad direkt ohne den Umweg über einen Desktop Computer zu gehen weiterverarbeitet werden.

Weiterverarbeitung einer exportierten Tabelle