Glossar

This post is also available in:

English (Englisch)

English (Englisch)

Glossar

Atonalität

Durch Voranstellung des Alpha privativum indiziert der Begriff Atonalität die Abwesenheit von Tonalität. Ci-Analyse ermöglicht die für eine sinnvolle Begriffsverwendung notwendige Benennung klarer Abgrenzungskriterien. Aus ihrer Perspektive fehlt Einzelklängen eine tonale Lenkungswirkung, wenn sie entweder kein ci enthalten oder durch eine Häufung von ci alle sechs K-Strukturen ausschließen. Atonal infolge ci-Freiheit sind beispielsweise der ‚D7 ohne Quinte‘ c e b oder der übermäßige Dreiklang c-e-g#. Eine Sperrung aller sechs K-Strukturen ergibt sich beispielsweise durch den Fünfklang c e f g ab. Während ein eingeschobener ci-freier Klang eine harmonische Progression nicht behindert, wird diese durch den bewussten Fünfklang abrupt unterbrochen. Die Klassifizierung eines Klangs als atonal enthebt somit nicht von der Notwendigkeit, seine Wirkung auf den nachgeordneten tonalen Möglichkeitsraum zu eruieren.

Möglichkeitsraum

ci schließen eine tonale Stabilisierung in der ihnen zugeordneten K-Struktur vorübergehend aus. Die nach der Setzung eines Klanges oder einer Klangfolge verbleibenden Optionen werden als tonaler Möglichkeitsraum bezeichnet. Bereits in der klassischen Harmonik ist dessen Design für die Wahl eines Funktionsvertreters relevant. Im Tutorial Klassik wird ausgeführt, welche Auswirkung beispielsweise die Ersetzung der Subdominante (S) durch einen S6 oder die Hinzufügung einer kleinen respektive großen None auf den tonalen Möglichkeitsraum hat.

Mollproblem

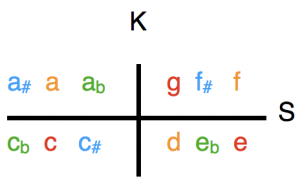

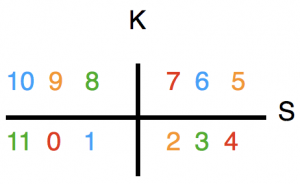

Eines der bisher ungelösten Schismen der Musiktheorie betrifft die Versuche, den Molldreiklang aus dem in der Obertonreihe vorgebildeten Durdreiklang abzuleiten. Durch die Implementierung der Achsen K und S in den Zwölftonraum wird das Problem mathematisch und geometrisch einfach und einwandfrei gelöst: Dur- und Molldreiklänge werden sowohl unter K als auch unter S aufeinander abgebildet. Die Abbildungsformeln lauten: 3 – x = K(x); 9 – x = S(x). Dies lässt sich anhand der nachfolgenden Diagramme nachvollziehen: C-Dur (rot) wird unter S auf d-Moll (orange) und unter K auf as-Moll (grün) abgebildet; as-Moll unter S auf Fis-Dur (blau). Die Grundtöne der Durtoniken liegen abstrakt auf den Zahlenwerten 0 und 6.

Komplementärintervall

In der Logik bezeichnet man einander ausschließende Elemente als komplementär. Zur Modellierung seiner komplementären Reihen spiegelte Arnold Schönberg Töne an einer ins chromatischen Total eingesetzten Achse K. Der durch die Spiegelung eines Tones x an K gewonnene Ton K (x) wird durch Setzung im jeweils anderen Hexachord von diesem separiert. Die Setzung von x im ersten Hexachord der Reihe bedingt die Setzung von K (x) im zweiten. Die beiden Elemente (Töne) eines solchen Komplementärintervalls (ci) schließen sich gegenseitig aus. Solange sich Musik in einer spezifischen K-Struktur bewegt, dürfen die dieser zugeordneten ci nicht erscheinen.

In der musikwissenschaftlichen Terminologie werden einander zur Oktave ergänzende Intervalle, beispielsweise Quarte und Quinte, ebenfalls als Komplementärintervalle bezeichnet. Um Mißverständnissen vorzubeugen wird daher für durch K generierte Komplemetärintervalle das Kürzel ci (= complementary interval) verwendet. Es ist somit zu unterscheiden zwischen einem Intervall, welches sich zu einem anderen komplementär verhält und einem Intervall , dessen Bestandteile zueinander komplementär sind (ci).

tonaler Pfad

Jede der zwölf Dur- und der zwölf Molltonarten ist in einer der sechs K-Strukturen verortet. Voraussetzung zur Befestigung einer Tonart ist die Vermeidung der ci ihrer K-Struktur, verbunden mit dem Ausschluss der fünf anderen K-Strukturen durch zweckdienliche ci. Die aus einer Folge von Klängen sich ergebende Festlegung auf eine bestimmte K-Struktur wird in der tabellarischen Übersicht als tonaler Pfad sichtbar. Zur Festlegung auf eine der vier Tonarten einer K-Struktur bedarf es zudem einer geeigneten Tonauswahl. Bei einer Standardkadenz werden die Modellierung des tonalen Pfades und die Tonauswahl in einem Vorgang zusammengefasst. Besonders das 19. Jahrhundert gewinnt aus der Trennung beider Schritte erweiterte Darstellungsmöglichkeiten. Im nachstehenden Modell ist der tonale Pfad der C-Dur-Kadenz blau unterlegt.

Begriff

Erklärung des Begriffes